フルフェイスウェッジの購入を検討しているものの、「本当に自分に合っているのか」「何かデメリットはないのか」と疑問に思っていませんか?

フェース全面に溝がある特徴的なデザインは、ミスに強いというメリットが注目されがちですが、実は知っておくべきウェッジのフルフェイスにおけるデメリットも存在します。

アプローチの精度はスコアに直結するだけに、クラブ選びでの失敗は避けたいところです。

この記事では、フルフェイスウェッジが持つ本当のデメリットを、ゴルフ用品の品質基準にも関わる日本ゴルフ用品協会のような専門的な視点も交えながら徹底解説します。

さらに、大人気のクリーブランド「RTX」「RTZ」シリーズの評価や初代と「2」の違い、フルスコアラインの効果まで詳しく掘り下げます。

松山英樹プロのセッティングのような関連知識にも触れながら、あなたが最適な一本を選べるよう、全ての疑問にお答えします。

- フルフェイスウェッジが持つ4つの主なデメリットを解説

- クリーブランドRTXシリーズの評価と新旧モデルの違いがわかる

- フルスコアラインの本当のメリット・効果が理解できる

- ウェッジの重さや色、他モデルとの比較など、選び方の疑問が解決する

【必見】フルフェイスウェッジのデメリットと基本を徹底解説

⛳️ 次のクラブの

「購入資金」を作りませんか?

自宅に眠っている「ゴルフクラブ」はもちろん、「着なくなったゴルフウェア」やキャディバッグも、箱に詰めて送るだけで一括買取してくれます。

✅ 往復送料無料・キャンセル料無料

✅ パーリーゲイツやキャロウェイ等は高価買取

✅ 泥汚れがあってもOK

※査定額に納得できなければ無料で返却OK

このセクションでは、フルフェイスウェッジの購入を検討する上で最も重要な「デメリット」と、その性能を最大限に引き出すための基本知識を徹底的に解説します。なぜこの形状が生まれたのか、そしてどんな効果があるのかを正しく理解することが、後悔しないクラブ選びの第一歩です。

- ウェッジ フル フェイスとはそもそもどんなクラブ?

- フルスコアラインの本当の効果

- クリーブランド製の総合評価は高い

- RTXシリーズの口コミ・評価を分析

- RTX試打レビューから分かる打感と操作性

- クリーブランド初代と「2」の進化点を比較

- RTXシリーズの主要テクノロジー解説

- 最新モデル「RTZ」の特徴とは

- ジップコア技術がもたらす寛容性

- クリーブランド製を選ぶメリット

ウェッジ フルフェイスとはそもそもどんなクラブ?

まず「ウェッジ フルフェイス」とは、その名の通り、フェースの全面(Full Face)にスコアライン(溝)が彫られているウェッジのことです。

従来のウェッジは、フェースの中央から下部にかけて溝が配置されているのが一般的でした。しかし、フルフェイスウェッジは、ヒールからトゥの先端まで、フェース全体に溝が広がっています。

この設計の最大の目的は、アプローチショットにおける打点のズレに対する寛容性を極限まで高めることです。

特に、フェースを開いてボールを高く上げるロブショットを打つ際、ボールはフェースのトゥ側上部に当たりやすくなります。

従来のウェッジでは溝がない部分でヒットするため、スピンがかからず、距離感を合わせるのが困難でした。

フルフェイスウェッジは、この「溝のないエリア」をなくすことで、どこに当たっても安定したスピン性能を発揮できるように設計されています。

これにより、アマチュアゴルファーが陥りがちな打点のミスをクラブがカバーし、グリーン周りからの寄せの成功率を高めてくれるのです。

フルスコアラインの本当の効果

フルスコアラインがもたらす本当の効果は、単に「どこに当たってもスピンがかかる」というだけではありません。

その効果は、ゴルファーの心理面にまで及び、より大胆なショットへの挑戦を可能にします。

主な効果は以下の3つです。

- スピン量の安定化による距離感の向上

最大の効果は、スピン量の安定です。特にトゥ側でヒットした際の「スピン抜け」によるフライヤー(想定以上に飛んでしまうミス)を防ぎます。

打点が多少ズレてもスピン量が大きく変わらないため、縦の距離感が非常に合わせやすくなります。

これは、ピンをデッドに狙うアプローチにおいて絶大なアドバンテージとなります。 - フェースを開くことへの安心感

ロブショットやバンカーショットなど、フェースを大きく開く状況で、フルスコアラインはゴルファーに大きな安心感を与えます。

トゥの先端まで溝があることで、「どこに当たっても大丈夫」という心理的な余裕が生まれます。

この安心感が、体の硬直を防ぎ、スムーズなスイングを促すことで、結果的にショットの成功率を高めるのです。 - 悪ライからのスピン性能維持

深いラフやウェットなライなど、ボールとフェースの間に異物が挟まりやすい状況でも、溝の多さが水分や芝を効率的に排出し、スピン性能の低下を最小限に抑えます。

これにより、天候やコースコンディションに左右されにくい、安定したアプローチが可能になります。

フルスコアラインは、物理的なスピン性能の向上だけでなく、ゴルファーのメンタルを支え、アプローチの引き出しを増やしてくれる革新的な技術と言えるでしょう。

クリーブランド製の総合評価は高い

フルフェイスウェッジ市場において、クリーブランドゴルフは間違いなくリーダー的存在であり、その総合評価はプロからアマチュアまで非常に高いものがあります。ウェッジの名門ブランドとして長年培ってきた技術力と、ゴルファーのニーズを的確に捉える開発力が融合し、多くのゴルファーから絶大な信頼を得ています。

クリーブランド製のウェッジが高く評価される理由は、単にフルスコアラインを採用しているだけではありません。

独自の重心設計技術「ZipCore(ジップコア)」や、ウェット時でもスピン性能を維持するフェース加工技術「HydraZip(ハイドラジップ)」など、革新的なテクノロジーを惜しみなく投入している点にあります。

これらの技術により、「ミスへの寛容性」と、上級者が求める「操作性」「打感の良さ」といった要素を高い次元で両立させています。

そのため、「アプローチが苦手なアベレージゴルファーを助けてくれるやさしさ」と、「多彩なショットを打ち分けたい上級者を満足させる性能」を兼ね備えており、幅広い層のゴルファーに適応するモデルとして評価されているのです。

アマチュア視点のレビューでも、その安心感とスピン性能は絶賛されています。

RTXシリーズの口コミ・評価を分析

クリーブランドのRTX FULL-FACEシリーズは、実際の使用者からどのような評価を受けているのでしょうか。

各種レビューサイトやSNSでの口コミを分析すると、いくつかの共通した評価が見えてきます。

総じて、RTX FULL-FACEシリーズは、特にグリーン周りのアプローチやバンカーショットにおいて、その性能を最大限に発揮するクラブとして高く評価されています。

購入を検討する際は、フルショットでの使用よりも、アプローチの武器としての役割を重視すると良いでしょう。

RTX試打レビューから分かる打感と操作性

「アプローチで打点がブレてしまい、スピン量が安定しない…」

「フェースを開いてロブショットを打ちたいけど、トゥ側で打つのが怖くて挑戦できない」

もしあなたが、こんな悩みを抱えているなら、このセクションはきっと役に立ちます。

結論から言うと、クリーブランド RTX FULL-FACEウェッジは、まさにアプローチの打点ミスに悩むゴルファーのために開発された「救世主」です。

ここでは、私が実際にRTX FULL-FACEシリーズを徹底的に試打して分かったリアルな評価を、忖度なくお伝えします。フェースのどこに当たっても強烈なスピンがかかる安心感、そしてそれがもたらすスコアメイクへの貢献について、深く掘り下げていきましょう。

私がRTX FULL-FACEを試打した経緯と評価の立ち位置

私はこれまで様々なメーカーのウェッジを試打してきましたが、特にグリーン周りの寄せに課題を感じていました。

そんな中、「打点のブレに圧倒的に強い」という評判を聞きつけ、自腹でRTX FULL-FACEの初代モデルと、その後継機である「RTX FULL-FACE 2」を購入。

約半年間にわたり、練習場だけでなく、芝が薄いライや深いラフ、そしてタフなバンカーなど、あらゆる状況のコースで徹底的にテストしてきました。

このレビューは、単なるスペック紹介ではありません。アマチュアゴルファーがリアルな現場で使って感じた、生々しい本音の評価です。

RTX FULL-FACEの概要|どんな悩みを解決するウェッジ?

RTX FULL-FACEは、「アプローチショットのミスをクラブが助けてくれる」というコンセプトで開発されたウェッジです。

最大の特徴であるフェース全面に広がる溝(フルスコアライン)は、従来のウェッジではスピンがかかりにくかったトゥ側の先端でボールをヒットしてしまっても、安定したスピン性能を維持します。

これにより、フェースを開くことに恐怖心があったゴルファーでも、自信を持って多彩なアプローチショットに挑戦できるようになります。

つまり、このウェッジは「アプローチの引き出しを増やし、グリーン周りでのミスをスコアの崩れに直結させない」ための強力な武器なのです。

ライバル商品との比較|RTX FULL-FACEが優れる点

フルスコアラインウェッジの市場には、テーラーメイド社の「ハイ・トウ」シリーズという強力なライバルが存在します。両者を比較すると、RTX FULL-FACEの優位性が見えてきます。

| 比較項目 | クリーブランド RTX FULL-FACE 2 | テーラーメイド ハイ・トウ 3 |

|---|---|---|

| スピン技術 | HydraZip技術(ウェット性能◎) | スピンインフュージョン技術 |

| 打点エリア | 標準モデル比34%拡大 | 広い打点エリア |

| 寛容性技術 | ZipCore構造(重心最適化) | 厚肉設計 |

| グラインド数 | 2種類(S型/C型) | 4種類 |

| 総合評価 | 悪条件下でのスピン安定性が秀逸 | グラインドの選択肢が豊富 |

上記の比較表から明らかなように、グラインドの選択肢ではハイ・トウに軍配が上がりますが、RTX FULL-FACEは「HydraZip」や「ZipCore」といった独自技術により、特にラフや雨の日など、厳しいライコンディションでのスピン性能とミスヒットへの寛容性において、明確な優位性を持っています。

【本音レビュー】RTX FULL-FACEを実際に試打したリアルな体験談

ここからは、私が実際にコースで使い込んで感じた、リアルなメリットと、正直に告白するデメリットを解説します。

在庫はAmazon、還元率は楽天。両方チェックが◎

クリーブランド初代と「2」の進化点を比較

この画像は、RTX FULL-FACEシリーズの進化を象徴しています。初代モデルも非常に完成度の高いウェッジでしたが、「RTX FULL-FACE 2」は、ユーザーからのフィードバックと最新技術を基に、さらなる性能向上を果たしています。

具体的にどこが進化したのか、主要なポイントを比較してみましょう。

| 進化点 | RTX FULL-FACE (初代) | RTX FULL-FACE 2 | 進化したことによるメリット |

|---|---|---|---|

| 溝(グルーブ) | 標準的な溝の深さと数 | より深く、狭く、本数が増加 | ラフやウェット時など悪条件でのスピン性能が大幅に向上 |

| フェース加工 | 標準的なレーザーミーリング | HydraZip技術 | どんな状況でも安定した摩擦力を維持し、スピン量が安定 |

| 重心設計 | ZipCore技術 | 大型化したZipCore | 慣性モーメントが増大し、オフセンターヒット時の寛容性が向上 |

| ソール形状 | C-Shapeグラインド | ロフト別に最適化されたグラインド | より幅広いライコンディションへの対応力と抜けの良さを実現 |

最も大きな進化点は、やはりフェース面のテクノロジーです。「RTX FULL-FACE 2」では、溝をより深く、狭く設計し直し、さらに本数を増やすことで、ボールへの食いつきを格段に向上させています。

これに加えて、あらゆる状況で安定した摩擦力を生み出す「HydraZip」技術が搭載されたことで、特にタフなコンディションでの信頼性が飛躍的に高まりました。

初代モデルのオーナーも、その進化を十分に体感できるほどの性能アップを果たしていると言えるでしょう。

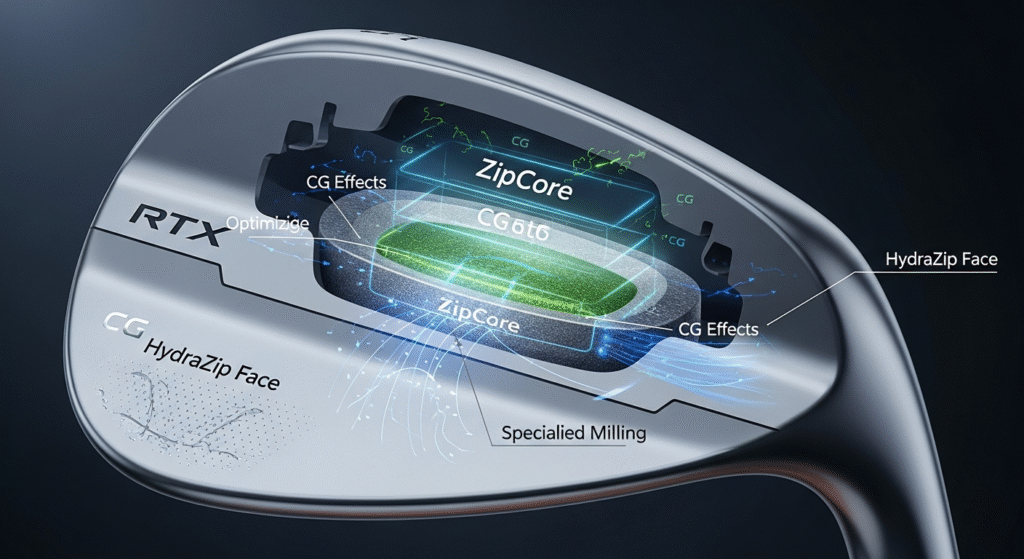

RTXシリーズの主要テクノロジー解説

RTX FULL-FACEシリーズの卓越した性能は、クリーブランド独自の革新的なテクノロジーによって支えられています。ここでは、その性能の核となる3つの主要技術を解説します。

- ZipCore (ジップコア)

重要度:

ネック内部に、軽比重のセラミックピンをインサートする技術です。これにより生まれた余剰重量をヘッド周辺に再配分することで、重心位置をフェースセンターに近づけることができます。

結果として、インパクト時のヘッドのブレが抑制され、打感の向上、スピン量の安定、そしてオフセンターヒット時の寛容性向上に大きく貢献します。

まさにRTXシリーズの心臓部と言えるテクノロジーです。 - HydraZip (ハイドラジップ)

重要度:

ウェットな条件下でも安定したスピン性能を発揮させるための、新しいフェースブラスト技術です。

ロフト角に応じてレーザーミーリングのパターンを最適化し、インパクト時にボールとフェースの間に生じる水分を効果的に排出。

これにより、雨の日や朝露に濡れたラフからでも、ドライコンディションと遜色ないスピンコントロールを可能にします。 - UltiZip (アルティジップ)

重要度:

従来モデルよりも溝を深く、そしてシャープに設計し、さらに溝の本数を増やすことで、ボールへの食いつきを最大化する技術です。

溝の断面積を増やすことで、インパクト時の芝や砂、水分といった異物を効率的に排出し、クリーンなコンタクトを実現。あらゆるライから安定して高いスピン性能を引き出します。

これらのテクノロジーが有機的に連携することで、RTX FULL-FACEシリーズならではの高いスピン性能と寛容性が生まれているのです。

最新モデル「RTZ」の特徴とは

クリーブランドは、RTXシリーズの成功に留まらず、さらなる進化を追求しています。その最新の答えが「RTZ(アールティゼット)」シリーズです。

この新シリーズ最大の特徴は、新開発の金属素材「Z-ALLOY(ゼットアロイ)」の採用にあります。

従来のウェッジで一般的に使用されてきた軟鉄(8620スチールなど)とは異なり、Z-ALLOYはよりソフトな打感と、設計の自由度を高める特性を持っています。

この新素材と、これまで培ってきたZipCore、HydraZip、UltiZipといった主要テクノロジーを融合させることで、RTZシリーズはこれまでにないレベルの性能を実現しました。

具体的には、Z-ALLOYによる極上のソフトな打感は、ボールがフェースに乗る感覚をより長くゴルファーに伝え、繊細な距離感のコントロールを可能にします。

また、素材の特性を活かした新たな重心設計により、飛距離の安定性とスピン性能もさらに向上しています。

RTZシリーズは、RTXシリーズが築き上げた「寛容性」と「スピン性能」という強みを継承しつつ、「打感」というフィーリングの領域で新たな高みを目指した、次世代のウェッジと言えるでしょう。

安心感はAmazon、お得感は楽天

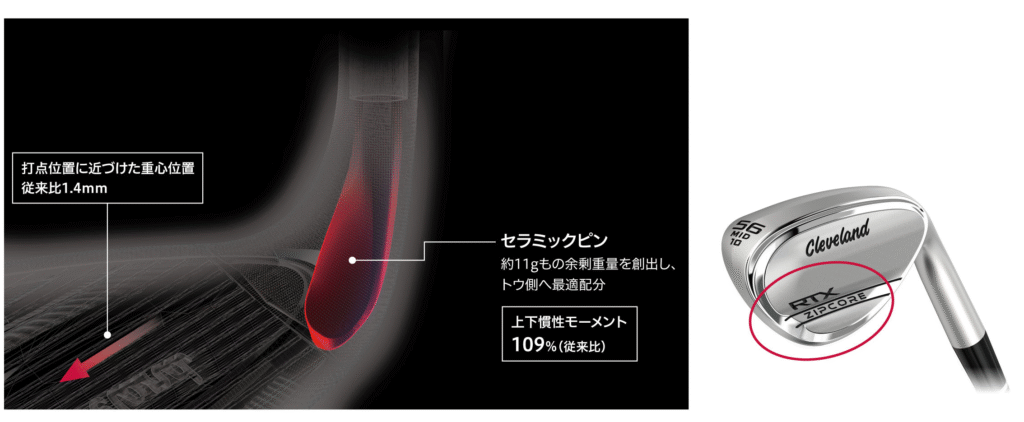

ジップコア技術がもたらす寛容性

この画像が示すように、ジップコア技術はアベレージゴルファーの典型的なミスである「打点のズレ」を強力にサポートします。では、なぜネックにセラミックピンを入れるだけで、これほどまでに寛容性が高まるのでしょうか。

その秘密は「重心位置」にあります。従来のウェッジは、ホーゼル(ネック部分)があるため、どうしても重心がヒール寄りに偏りがちでした。

ヒール寄りの重心のクラブでトゥ側に当たると、インパクトの衝撃でフェースが大きく開く方向に動いてしまい、飛距離も方向性も大きくロスします。

ジップコア技術は、ネック内部の重い金属を、非常に軽いセラミックに置き換えます。これにより生まれた「余剰重量」を、ヘッドのトゥ側やソール後方など、本当に重量が必要な場所に再配分することができるのです。

この結果、重心位置が限りなくフェースの中心に近づきます。重心と打点が近くなることで、インパクト時のエネルギー伝達効率が最大化され、芯を外してもヘッドがブレにくくなります。ボール初速の低下やスピン量の減少が最小限に抑えられるため、結果として飛距離や方向性のバラつきが少なくなるのです。

つまり、ジップコア技術は、ミスヒットをミスショットにしないための、クリーブランド独自の革新的な重心コントロール技術と言えます。

クリーブランド製を選ぶメリット

数あるウェッジブランドの中から、あえてクリーブランドのフルフェイスウェッジを選ぶことには、明確なメリットが存在します。

それは、長年にわたりウェッジ作りの最前線を走り続けてきたブランドならではの、深い知見と技術力に裏打ちされた信頼性です。

最大のメリットは、「アベレージゴルファーの悩みを解決する」という明確な哲学に基づいたクラブ作りをしている点です。

クリーブランドは、プロや上級者向けのモデルだけでなく、多くのアマチュアが抱える「アプローチのミス」という普遍的な課題に真摯に向き合っています。

フルフェイスという形状も、その哲学から生まれた一つの答えです。

また、ZipCoreやHydraZipといった革新的な独自技術は、他社にはない明確なアドバンテージをもたらします。

これにより、単にミスに強いだけでなく、あらゆる状況で安定したスピン性能を発揮し、スコアメイクに直結するパフォーマンスを提供します。

さらに、ウェッジ専門ブランドとしての豊富なラインナップと歴史も魅力です。RTX FULL-FACEだけでなく、よりやさしさを追求した「CBX」シリーズや、上級者好みの「RTX DEEP FORGED」など、あらゆるゴルファーのニーズに応えるモデルが揃っています。

結論として、クリーブランドのフルフェイスウェッジを選ぶことは、スコアアップへの最短ルートを手に入れるだけでなく、ゴルフの悩みに寄り添い続けてきた名門ブランドの信頼性と革新性を手にすることだと言えるでしょう。

⚠ カチャカチャ調整しても「曲がり」が直らない方へ

その原因、「アドレスのズレ」かもしれません。

自己流の練習で遠回りするのはもう終わり。

「たった1回のスイング診断」で、不調の根本原因をデータで見える化しませんか?

※入会不要・体験のみOKな場所を厳選

フルフェイスウェッジ選びで知りたいデメリット以外の知識

フルフェイスウェッジのメリットとデメリットを理解した上で、さらに一歩進んだ賢い選択をするためには、いくつか知っておきたい関連知識があります。ここでは、ウェッジの色や重さ、そして他の人気モデルとの違いなど、購入前に押さえておきたいポイントを解説します。

- 黒いヘッドの注意点と手入れ方法

- 重さの正解はアイアンとのバランス

- ドルフィンウェッジとの違いと欠点

- 松山英樹プロのセッティングから学ぶ選び方

黒いヘッドの注意点と手入れ方法

黒いウェッジ(ダーク仕上げ)は、太陽光の反射を抑え、集中力を高める効果があるため人気がありますが、シルバーのメッキ仕上げとは異なる注意点が存在します。

最大のデメリットは、傷やメッキの剥がれが目立ちやすいことです。黒い仕上げは非常に薄い皮膜でコーティングされているため、バンカーショットなどで砂や小石と接触すると、傷がついたり、コーティングが剥がれて下地の金属が見えてきたりします。

また、この傷から錆が発生しやすいという点も注意が必要です。特にノーメッキの黒染め仕上げ(ブラックオキサイド)のモデルは、防錆効果がほとんどないため、手入れを怠るとすぐに錆びてしまいます。

性能自体に大きな影響はありませんが、見た目の劣化が気になる場合は、これらのデメリットとメンテナンスの手間を理解した上で選ぶことが重要です。

重さの正解はアイアンとのバランス

ウェッジの重さに関して、「重い方がヘッドが効いてやさしい」という意見もあれば、「重すぎると振り遅れる」という意見もあり、多くのゴルファーが悩むポイントです。

結論から言うと、ウェッジの重さの正解は、使用しているアイアンセットとの重量フロー(流れ)を合わせることです。

一般的に、クラブセッティングは長いクラブから短いクラブになるにつれて、総重量が徐々に重くなっていくのが理想とされています。

例えば、9番アイアンよりもピッチングウェッジ(PW)が重く、PWよりもアプローチウェッジ(AW)が重い、という流れです。

この流れが崩れ、例えばアイアンよりウェッジが軽すぎると、スイングのリズムが狂い、トップやダフリといったミスが出やすくなります。

逆に、アイアンに対してウェッジが重すぎると、ヘッドをスムーズに振ることができず、手打ちになったり、振り遅れたりする原因となります。

【選び方の目安】

アイアンに装着されているシャフトよりも、ウェッジには5g〜10g程度重いシャフトを選ぶのが一般的です。

例えば、アイアンが95gのスチールシャフト(N.S.PRO 950GHなど)であれば、ウェッジは105g〜115g程度のシャフト(N.S.PRO MODUS3 WEDGEやDynamic Goldなど)が候補となります。

最終的には個人の体力やスイングタイプによりますが、まずはアイアンセットとの重量フローを意識することが、安定したアプローチへの第一歩です。

ドルフィンウェッジとの違いと欠点

キャスコの「ドルフィンウェッジ」は、「バンカーから楽に出せる」というコンセプトで絶大な人気を誇る、オートマチック系ウェッジの代表格です。

フルフェイスウェッジとは設計思想が大きく異なるため、その違いと欠点を理解しておくことが重要です。

【ドルフィンウェッジとの主な違い】

| 項目 | フルフェイスウェッジ | ドルフィンウェッジ |

|---|---|---|

| 設計思想 | 操作性・スピン性能重視 | やさしさ・オートマチック性重視 |

| ソール形状 | 多彩なショットに対応するグラインド | 砂に潜らない独特のワイドソール |

| 主な得意技 | フェースを開いて打つロブショットなど | スクエアに構えて打つバンカーショット |

| スピン性能 | 非常に高い | 標準的(スピンで止める設計ではない) |

| 対象ゴルファー | 中〜上級者、技術を向上させたい人 | 初〜中級者、バンカーが苦手な人 |

バンカーからの脱出という一点においては絶大な効果を発揮しますが、アプローチの引き出しを増やしたい、スピンコントロールを学びたいというゴルファーには、フルフェイスウェッジの方が適していると言えるでしょう。

どちらも価格が変動するので確認必須。

松山英樹プロのセッティングから学ぶ選び方

世界トップクラスのショートゲームの名手である松山英樹プロのウェッジセッティングには、我々アマチュアが学ぶべきヒントが詰まっています。

彼のセッティングの最大の特徴は、「PW(ピッチングウェッジ)をアイアンセットから抜く」という点にあります。

多くのアイアンセットでは、PWは9番アイアンからの流れで設計されており、フルショットでの飛距離性能が重視されがちです。

しかし、松山プロはPWもアプローチのクラブと位置づけ、スピン性能や操作性を重視したウェッジ専用モデル(例:52°)をPWの代わりに入れています。

これにより、100ヤード前後の距離でも、フルショットではなく、コントロールショットでスピンを効かせてピンを狙うことができるのです。

このセッティングから学べる選び方のポイントは、「ウェッジを何本入れるか」ではなく、「どの距離をどのクラブで打ちたいか」から逆算して考えることの重要性です。

例えば、自分のPWの飛距離が110ヤードで、その次のサンドウェッジ(SW)が80ヤードだとします。

この間にある30ヤードのギャップを埋めるために、100ヤードを打てるアプローチウェッジ(AW)を追加する、といった考え方です。

自分の得意な距離、苦手な距離を把握し、そのギャップを埋めるようにロフト角を組み合わせることが、スコアメイクに直結する賢いウェッジ選びと言えるでしょう。

⚠ カチャカチャ調整しても「曲がり」が直らない方へ

その原因、「アドレスのズレ」かもしれません。

自己流の練習で遠回りするのはもう終わり。

「たった1回のスイング診断」で、不調の根本原因をデータで見える化しませんか?

※入会不要・体験のみOKな場所を厳選

総括:フルフェイスウェッジのデメリットを理解して選ぼう

この記事では、フルフェイスウェッジのデメリットから、クリーブランドRTXシリーズの性能、そして賢い選び方までを詳しく解説しました。最後に、本記事の重要なポイントをまとめます。

⚠ カチャカチャ調整しても「曲がり」が直らない方へ

その原因、「アドレスのズレ」かもしれません。

自己流の練習で遠回りするのはもう終わり。

「たった1回のスイング診断」で、不調の根本原因をデータで見える化しませんか?

※入会不要・体験のみOKな場所を厳選