ゴルフのラウンド中、「ワンペナ」や「OB」の杭を見て、「一体どこから、何打罰で打てばいいんだろう?」とプレーが止まってしまい、焦ってしまった経験はありませんか。特にゴルフを始めたばかりの方にとって、スコアの数え方や複雑なペナルティの処置は、大きな悩みの一つかもしれません。ワンペナとOB、どちらもペナルティですが、その違いを正しく理解していないと、プレー進行を遅らせてしまったり、スコアを誤ってカウントしてしまったりする深刻な原因になります。

結論から言うと、ワンペナとOBにおける最大の違いは、「ペナルティを受けた後、どこからプレーを再開するか」という点にあります。ワンペナは1打罰を加えてコースの前方からプレーを再開できる救済措置であるのに対し、OBは同じ1打罰でも原則として元の場所から打ち直す必要があります。この決定的な違いを理解することが、スムーズなプレー進行とスコアメイクを実現するための重要な鍵となります。

実はこの「ワンペナ」、ゴルフの公式ルールを定める日本ゴルフ協会の規則には存在せず、各ゴルフ場が独自に設定する「ローカルルール」なのです。だからこそ、その存在とルールを知っているだけで、OBよりもはるかに有利な状況でプレーを続けられるケースが多くあります。

この記事を読めば、以下の点がすべて明確になります。

- ワンペナになった時、どこから打つべきかという3つの具体的な処置パターン

- OBとの決定的な違いと、それぞれの正しいスコアの数え方

- 2019年から導入されたOBに関する新ルールとの関係性

- ボールの正しいドロップ位置や、現場で迷わないための具体的な処置方法

最後までじっくりと読み進めていただければ、もうワンペナやOBの処置で迷うことは一切なくなり、ルールへの不安から解放され、自信を持ってプレーに集中できるようになるでしょう。

ゴルフのワンペナはどこから打つ?3つの処置パターンを解説

このセクションでは、ゴルファーが最も知りたい「ワンペナ」の基本的なルールと、実際にボールがワンペナ区域に入ってしまった場合に「どこから打つか」という具体的な処置方法について、より深く、そして詳しく解説していきます。初心者の方でも理解できるよう、一つひとつ丁寧に説明しますのでご安心ください。

- ワンペナとは 「1打罰で前進」が基本のローカルルール

ワンペナの基本的なルールやOBとの詳細な違いについては、こちらの「ゴルフのワンペナ新ルール解説!OBとの違いと数え方」をご覧ください - ゴルフでワンペナになったときに打つ場所 救済を受ける際の主要な3パターン

- 「ティーショットはどこから打つのか」 OB・ワンペナ時の打ち直し場所の違い

- ドロップ位置はボールは膝の高さから正しくドロップ

- 救済処置を受ける際の具体的な手順

- どこから打つの答え! 「境界線を基点に2クラブレングス以内に打つ」

- フェアウェイから必ずしも打てるとは限らない

- そのまま打つのは 基本はNGだが選択できるゴルフ場もある

ワンペナとは 「1打罰で前進」が基本のローカル規則

この特徴的な縞模様の杭が、多くのゴルフ場で「ワンペナ」の目印として使われています。まず理解しておくべき最も重要なことは、ワンペナが「ワンストロークペナルティ」の略称であり、世界共通の公式ルールではなく、各ゴルフ場が独自に定めている「ローカルルール」であるという点です。

では、なぜ公式ルールとは別に、このようなローカルルールが存在するのでしょうか。その主な目的は二つあります。一つは「プレーファスト」、つまりプレー全体の進行をスムーズにすること。もう一つは「プレーヤーの安全確保」です。例えば、ボールが隣接するホールに飛んでしまった場合、そこから打つのは他の組のプレーヤーにとって非常に危険です。また、急な崖下や深い森、あるいはコースが保護している植生エリアなど、プレーを続けるのが物理的に困難、または危険を伴う場所からのショットを避けるために設定されます。

これらの状況で、もし公式ルールのOBと同じように「元の場所に戻って打ち直し」となると、プレーが大幅に遅れてしまいます。そこで、1打罰を払う代わりに、元の場所に戻ることなく安全な場所から前進してプレーを再開できる救済措置として、ワンペナが設けられているのです。

このワンペナ区域は、黄色と黒の縞模様の杭(通称:トラ杭)で示されるのが最も一般的ですが、ゴルフ場によっては白と緑の縞杭など、異なる色の杭や白線で表示されることもあります。したがって、プレーを開始する前に、必ずクラブハウスの掲示板やスコアカードの裏面に記載されたローカルルールを確認する習慣をつけることが、トラブルを避けるために不可欠です。

ゴルフでワンペナになったときに打つ場所 救済を受ける際の主要な3パターン

ワンペナ区域にボールが入ってしまった場合、1打のペナルティを加えてプレーを再開しますが、ゴルファーにとって最も重要な「どこから打つか」という点は、そのゴルフ場が定めたローカルルールによって大きく異なります。主に以下の3つのパターンに大別されますので、それぞれの内容をしっかり理解しておきましょう。

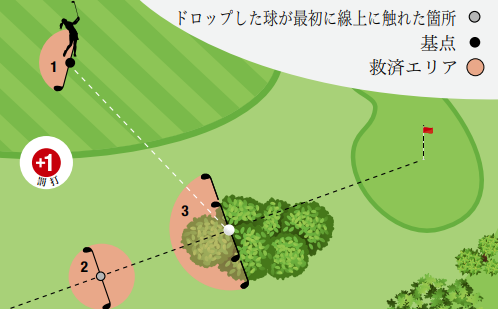

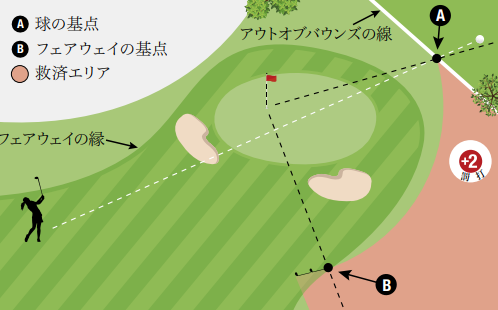

パターン1:境界線を横切った地点を基点とする

これは最もオーソドックスで、多くのゴルフ場で採用されている救済方法です。ボールがワンペナ区域の境界線を最後に横切ったと推定される地点を「基点」とします。そして、その基点からホールに近づかないように、自身のクラブ(パターを除く最も長いクラブ)2本分の長さ(2クラブレングス)の範囲内にボールをドロップしてプレーを再開します。公平性が保ちやすいルールと言えるでしょう。

パターン2:ホールからの等距離のフェアウェイにドロップする

これはプレーヤーにとって非常に有利な救済方法で、プレーの迅速化を特に重視するゴルフ場で採用されることがあります。ボールがワンペナ区域内で止まっている、もしくは止まっていると推定される位置を特定し、その地点とホール(グリーン)から等しい距離にあるフェアウェイ上の地点にドロップすることができます。ラフや難しいライを避けられる大きなメリットがあります。

パターン3:特設ティーやドロップゾーンからのプレー

コースによっては、ワンペナ専用の「特設ティー(前進ティー)」や、地面に円で示された「ドロップゾーン」が前方に設けられている場合があります。この場合は、他の選択肢はなく、その指定されたエリアから1打罰のもとでプレーを再開することになります。特にティーショットがワンペナになりやすいホールなどで見られます。

このように、処置の方法はゴルフ場の方針によって大きく異なります。「ワンペナだから、きっとフェアウェイから打てるだろう」と安易に自己判断するのは絶対に禁物です。必ずそのゴルフ場のローカルルールをラウンド前に確認し、正しい処置を行いましょう。

「ティーショットはどこから打つのか」 OB・ワンペナ時の打ち直し場所の違い

ティーショットが大きく曲がってしまい、OBかワンペナか…。この状況で、その後のプレー内容は天国と地獄ほど変わってきます。スコアを正しくカウントし、精神的なダメージを最小限に抑えるためにも、両者の違いを明確に理解しておくことが極めて重要です。

- 1打目:ティーショットを打ちます。ボールはワンペナ区域へ。

- 2打目:ここで1打罰が加算されます。これで2打を消費したことになります。

- 3打目:次に打つショットが3打目となります。打つ場所は、ゴルフ場が指定する前方の救済エリア(特設ティーや境界線付近など)です。

元の場所に戻る必要がなく、距離的なロスが少ないのが最大のメリットです。

- 1打目:ティーショットを打ちます。ボールはOB区域へ。

- 2打目:ここで同じく1打罰が加算されます。これで2打消費です。

- 3打目:次に打つショットが3打目となります。しかし、打つ場所は元の場所、つまりティーイングエリアからもう一度です。

これを「ストロークと距離の罰」といい、打数に加えて距離も失うため、非常に厳しいペナルティとなります。元の場所に戻る手間と精神的なプレッシャーは、ワンペナとは比べ物になりません。

セカンドショット以降でも考え方は同じです。例えば、セカンドショット(2打目)がワンペナなら、次は4打目として前方の救済エリアから。セカンドショットがOBなら、次は4打目としてセカンドショットを打った元の場所から打ち直しとなります。

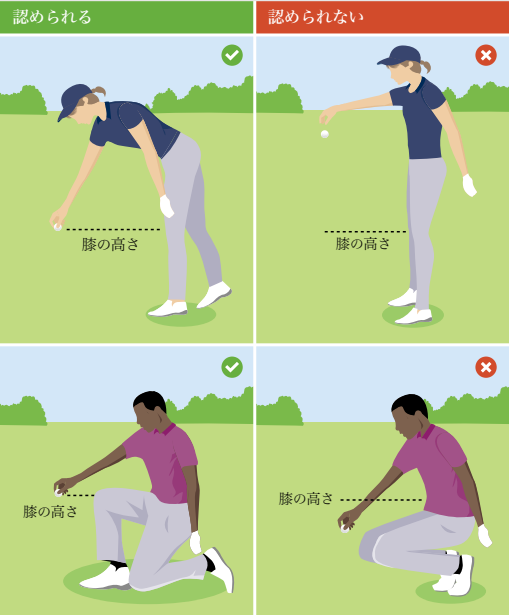

ドロップ位置はボールは膝の高さから正しくドロップ

ワンペナやペナルティエリアからの救済を受ける際、ボールをドロップする方法は2019年のルール改正で大きく変更されました。これを正しく知らないと、誤った処置によるペナルティをさらに受ける可能性もあるため、しっかりと覚えておきましょう。

旧ルールでは肩の高さからドロップしていましたが、ボールが跳ねてどこに転がるかの偶然性が高すぎました。そこで新ルールでは、よりプレーヤーが意図した範囲にボールを止めやすくするため、ドロップは「膝の高さ」から行うことに変更されました。具体的には、直立した際の膝頭の高さを指します。

正しいドロップの手順と注意点は以下の通りです。

- 姿勢: 救済エリア内に立ち、ドロップする場所を決めます。

- ドロップ: 腕をまっすぐ下に伸ばし、ボールが自分の体や用具に当たらないように注意しながら、膝の高さから真下にボールを離します。放り投げたり、回転をかけたりしてはいけません。

- 静止場所の確認: ドロップしたボールは、定められた救済エリア(例:基点から2クラブレングス以内で、ホールに近づかないエリア)の中に完全に止まらなければなりません。

- 再ドロップ: もしボールが救済エリアの外に転がり出てしまった場合は、罰なしで、もう一度同じ手順でドロップします。

- プレース: 2度目にドロップしたボールも救済エリアの外に出てしまった場合は、再々ドロップは行いません。その代わり、2度目のドロップでボールが最初に地面に触れた地点に、手でボールを置く(プレースする)ことができます。

この一連の流れを覚えておけば、スムーズに処置を行うことができます。特設ティーが設置されている場合を除き、ドロップしたボールをティーアップして打つことは認められていない点も忘れないでください。

救済処置を受ける際の具体的な手順

実際に自分のボールがワンペナ区域に入ってしまったら、決して慌てる必要はありません。以下の手順に従って、落ち着いて処置を行いましょう。同伴者とコミュニケーションを取りながら進めることが、スムーズなプレーの鍵となります。

- ワンペナ区域に入ったことを確認する

まずは、自分のボールがワンペナを示す杭(トラ杭など)の境界線を越えたことを、同伴者と共に確認します。ボールがすぐに見つかれば確実ですが、深い茂みなどで見つからない場合もあります。その際、ボールがワンペナ区域に入ったことが「事実として分かっている、または実質的に確実」であれば、救済を受けることができます。「実質的に確実」とは、例えば同伴者全員がボールの落下地点を見ていたり、木に当たって区域内に落ちる音を聞いていたりする場合など、95%以上の確率で確信が持てる状況を指します。 - 救済の基点を決定する

次に、そのゴルフ場のローカルルールに従い、救済の基点を決定します。最も一般的なのは「ボールが最後に境界線を横切ったと推定される地点」です。 - 救済エリアを特定する

基点が決まったら、そこからクラブ2本分の長さ(2クラブレングス)を測り、ホールに近づかない半円の範囲で救済エリアを確定します。この時、同伴者に基点やエリアを確認してもらうと、より正確で公平な処置ができます。 - 正しい方法でボールをドロップする

特定した救済エリア内に、膝の高さからボールをドロップします。ボールがエリア内に静止すれば、処置は完了です。 - 1打罰を加えてプレーを再開する

最後に、スコアに1打のペナルティを加えることを忘れずに、次のショットを打ちます。(例:1打目がワンペナなら、次は3打目としてプレー再開)。

もし処置方法に少しでも疑問や不安があれば、決して自己判断で進めず、遠慮なく同伴者やキャディに相談しましょう。正しい知識とコミュニケーションが、あなたを不要なトラブルから守ってくれます。

どこから打つの答え! 「境界線を基点に2クラブレングス以内に打つ」

「結局、ワンペナはどこから打てばいいの?」という多くのゴルファーが抱える疑問に対して、最も標準的で、覚えておくべき基本的な答えが、この「境界線を横切った地点を基点に2クラブレングス以内にドロップする」という処置方法です。ほとんどのゴルフ場で採用されているため、これをマスターしておけば安心です。

この処置の重要なポイントを、さらに詳しく見ていきましょう。

この処置は、プレーヤーに過度な利益を与えず、かつ罰則としての公平性を保ちやすいという理由から、最も一般的なローカルルールとして定着しています。

フェアウェイから必ずしも打てるとは限らないフェアウェイから必ずしも打てるとは限らない

この写真が示すように、ワンペナの救済を受けた後のボールの状態が、必ずしも打ちやすい場所にあるとは限りません。「ワンペナはフェアウェイの良いライから打てる、お得なルール」という話を聞いたことがあるかもしれませんが、それはあくまで一部のゴルフ場で採用されている特別なローカルルールであり、一般的な認識としては誤りです。

最も一般的な「境界線を基点に2クラブレングス以内」というルールの場合、救済エリアはボールが境界線を越えた場所のすぐ近くになります。もし、その場所が深いラフ、木の根元が露出した場所、あるいは打ちにくい傾斜地であれば、プレーヤーはその困難な状況を受け入れ、そこにドロップしてプレーを続けなければなりません。救済を受けた結果、かえって難しいショットが要求されるケースも十分に考えられます。

もちろん、ゴルフ場によってはプレーファストを極端に重視する方針から、「ホールから等距離のフェアウェイにドロップ」というプレーヤーにとって非常に有利なルールを採用している場合もあります。しかし、それは決して当たり前ではありません。

ワンペナの救済を受ける際には、「きっとフェアウェイから打てるだろう」という甘い期待は捨て、そのゴルフ場のルールを正確に確認し、定められたエリア内に正しくドロップするという基本を徹底することが求められます。もし救済を受けた結果、ボールがプレー不可能なライに止まってしまった場合は、そこからさらに「アンプレヤブル」を宣言し、追加の1打罰で別の救済処置を選択することも可能です。

そのまま打つのは 基本はNGだが選択できるゴルフ場もある

ワンペナ区域にボールが入ってしまった場合、「そのまま打てるのか?」という疑問もよく聞かれます。結論から言うと、多くの場合、そのまま打つことは許されず、必ず1打罰の救済を受けなければなりません。

その理由は、ワンペナが設定される場所の多くが、プレーヤーの安全を確保するためにプレーが禁止されたエリアだからです。例えば、隣接ホールへの打ち込みを防ぐための林の中、転落の危険がある崖下、コース管理用の道路などが該当します。このような場所で無理にショットを試みることは、重大な事故につながる可能性があるため、ゴルフ場は救済を義務付けているのです。

しかし、一部のゴルフ場では、プレーヤーに選択肢を与える「選択制ワンペナ」というローカルルールを導入していることがあります。この場合、プレーヤーは状況を判断し、以下の2つの選択肢からどちらかを選ぶことができます。

もしボールが幸運にも開けた場所や打ちやすいライにあり、安全にショットできると判断すれば、無罰でそのままプレーを続けることも可能です。ただし、これはあくまで例外的なケースです。たとえ打てそうに見えても、足場が悪かったり、スイングの邪魔になる木や枝があったりするなど、少しでも危険を感じる場合は、絶対に無理をしてはいけません。安全を最優先し、賢明に1打罰の救済を選択することが、結果的に大叩きを防ぎ、怪我なくラウンドを終えるための最善の策と言えるでしょう。

ワンペナはどこから打つか迷わない!OB・新規則との違いを知る

ワンペナというローカルルールをより深く、そして実践的に理解するためには、最も混同しやすく、かつ重要な比較対象である「OB(アウトオブバウンズ)」や、2019年に導入された「新ルール」との違いを明確に整理しておくことが不可欠です。このセクションでは、それぞれのルールの違いを多角的に比較し、あなたがプレー中にどんな状況に遭遇しても、もう迷わないための確かな知識を提供します。

- ゴルフでワンペナとOB 違いは 罰打は同じでも「打ち直す場所」が違う

- ゴルフの新ルール、OBの救済措置「前進2打罰」とは

- ワンペナの新ルールは 「前進2打罰」より有利なケースが多い

- ローカルルールの プレーファストのために存在する特別ルール

- 【根本対策】もうワンペナは怖くない!ショットの方向性を安定させる練習ツール

ゴルフでワンペナとOB 違いは 罰打は同じでも「打ち直す場所」が違う

ワンペナとOBは、どちらも1打罰を科されるという点では共通していますが、その後の処置、特に「どこから次のショットを打つか」が全く異なります。この違いこそが、両者を分ける最も本質的なポイントであり、スコアに天と地ほどの差を生み出す要因となります。以下の比較表で、その違いを明確に理解しましょう。

| 項目 | ワンペナ (ローカルルール) | OB (アウトオブバウンズ / 公式ルール) |

|---|---|---|

| 境界表示 | 主に黄黒の縞杭(トラ杭)など、ゴルフ場独自の表示 | 白杭または白線 |

| ルールの根拠 | ゴルフ場が独自に定めるローカルルール | 世界共通の公式ゴルフ規則 |

| 罰打 | 1打罰 | 1打罰 |

| 打ち直し場所 | 前進して、ゴルフ場が指定した場所から打つ。 | 原則として元の場所から打ち直す必要がある。 |

| 処置の通称 | (特になし) | ストロークと距離の罰 (Stroke and Distance) |

| 打数例 (ティーショット) | 1打目+1打罰 = 3打目として前方の救済エリアから打つ。 | 1打目+1打罰+打ち直し = 3打目として元のティーイングエリアから打ち直す。 |

| 有利不利 | 元の場所に戻る必要がなく、距離を稼げるため有利。 | 打数と距離の両方を失うため、非常に不利。 |

表を見てわかる通り、核心的な違いはやはり「打ち直し場所」にあります。ワンペナはあくまで前進できる救済措置ですが、OBは「ストローク(打数)とディスタンス(距離)の罰」という通称が示す通り、打数と前進距離の両方を失う、ゴルフ規則の中でも最も厳しいペナルティの一つなのです。同じ「次の1打が3打目」という状況でも、ワンペナはグリーン近くから、OBははるか後方の元の場所からとなり、その後のホール攻略の難易度は劇的に変わってしまいます。ボールが白杭の少し内側(セーフ)か、少し外側(OB)かで、スコアが2打も3打も変わってしまう可能性があるのです。

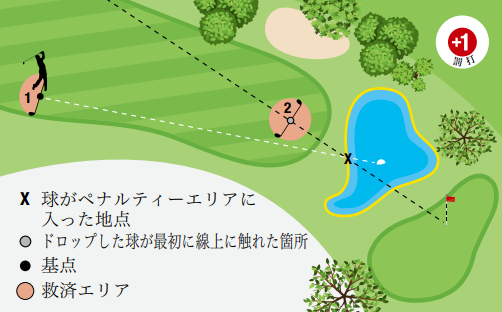

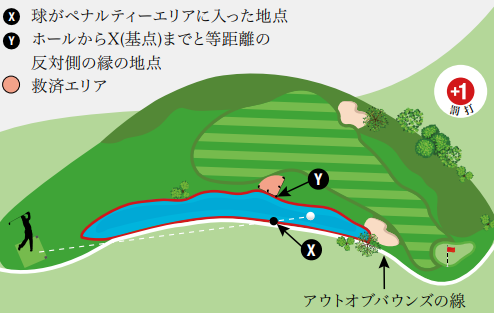

ゴルフの新ルール、OBの救済措置「前進2打罰」とは

この救済措置は、特にアマチュアゴルファーのプレー時間短縮を目的としています。2019年の大規模なルール改正で、OBやロストボールに対する新しいローカルルールとして「前進2打罰」という選択肢が導入されました。これは、暫定球を打ち忘れたり、打つ時間がなかったりしたプレーヤーが、わざわざカートで元の場所まで戻る手間を省くための救済措置です。

この新しいローカルルールを適用する場合の処置は、以下の通りです。

重要なのは、これもあくまで選択肢の一つであり、ゴルフ場がローカルルールとして採用している場合にのみ適用できるということです。もちろん、プレーヤーは従来通り、1打罰で元の場所から3打目として打ち直すことを選択することも可能です。競技ゴルフではほとんど採用されないため、プライベートなラウンドでプレーファストを意識する際に活用するルールと覚えておきましょう。

ローカルルールの プレーファストのために存在する特別ルール

ここまで解説してきた「ワンペナ」や「前進2打罰」は、なぜ公式ルールではなく、わざわざローカルルールとして存在するのでしょうか。その根底にある最大の理由は、すべてのゴルファーが快適にプレーするための共通の目標、「プレーファスト(プレーの円滑な進行)」を促進するためです。

もし、すべてのOBやロストボールに対して、公式ルール通りに「1打罰を加えて元の場所から打ち直し」という処置を厳格に適用したとします。特に週末などで混雑しているゴルフ場では、プレーヤーがカートに乗って後方のティーイングエリアやフェアウェイまで戻り、打ち直すという行為が頻繁に発生します。この往復にかかる時間は、後続の組に直接的な待ち時間を生み、プレー全体の大きな遅延、いわゆる「渋滞」を引き起こす原因となってしまいます。

そこで、多くのゴルフ場では、プレーヤーが元の場所に戻る手間と時間を省き、スムーズなプレー進行を促すために、ワンペナのような「前進できる」ローカルルールを設けているのです。

また、もう一つの重要な目的は「プレーヤーの安全確保」です。コース脇の崖や深い森、あるいはコースが環境保護のために立ち入りを制限しているエリアなど、ボールを探しに行ったり、そこからショットを試みたりすることが危険な場所をあらかじめワンペナ区域に設定しておくことで、プレーヤーを物理的な危険から守っています。

これらのローカルルールは、決して公式ルールを軽視しているわけではなく、限られた時間の中で多くのプレーヤーが安全かつ快適にゴルフを楽しむための、ゴルフ場側の合理的な配慮なのです。プレーヤーとしては、そのゴルフ場のローカルルールを尊重し、積極的に活用することが、マナーであり、また賢いプレー戦略とも言えるでしょう。

承知いたしました。ご提供いただいた情報(ライザップゴルフの練習キットとその代替品に関する価格比較)を基に、先ほど提案した「【根本対策】もうワンペナは怖くない!ショットの方向性を安定させる練習ツール」のセクションを作成します。

読者の「ミスショットを減らしたい」というニーズに応えつつ、具体的なツールとその費用対効果を示すことで、非常に価値の高い情報を提供できます。

【根本対策】もうワンペナは怖くない!ショットの方向性を安定させる練習ツール

ここまでワンペナのルールや処置について詳しく解説してきましたが、「ルールは理解できたけれど、そもそもワンペナになるような大きなミスショットを根本から減らしたい」というのが、すべてのゴルファーに共通する願いではないでしょうか。

ワンペナやOBは、ティーショットが大きくスライスしたり、フックしたりといった「ショットの方向性の乱れ」が主な原因です。ここでは、その根本原因にアプローチし、安定したショットを身につけるためのおすすめ練習ツールを、具体的な費用感とともにご紹介します。賢くツールを選べば、驚くほどコストを抑えながら効果的な練習が可能です。

なぜワンペナになる?ショットが曲がる根本原因

ショットが意図せず大きく左右に曲がってしまうのは、主に「スイング軌道」と「インパクト時のフェースの向き」の2つが原因です。

これらの原因は、自分ではなかなか気づきにくいものです。だからこそ、正しい動きを体に覚え込ませるための「練習ツール」の活用が、上達への近道となるのです。

驚きの価格差!賢く揃える効果的な練習ツール

有名ゴルフスクールなどでは、効果的な練習器具をセットにした「推奨キット」が販売されていることがあります。例えば、ライザップゴルフで提供されている「7works kit」という練習器具セットは、フルセットで揃えると12万円以上にもなります。

しかし、ご安心ください。市場には機能が同等で、はるかに安価な代替品が数多く存在します。独自調査によると、同様の機能を持つツールを自分で揃えれば、合計金額を4万円以下に抑えることも可能です。その差額は実に8万円以上。この差額でレッスンを受けたり、新しいクラブを購入したりすることもできてしまいます。

以下に、ショットの方向性改善に役立つ具体的なツールと、その代替品をご紹介します。

「7works kit」についてはこちらの記事でも紹介しています

① 正しいスイング軌道を体に刻む「スイングトレーナー」

正しいスイング軌道を習得するには、クラブが体の近くを通る「インサイドイン」の軌道を体に覚え込ませることが重要です。

- おすすめ代替品: リンクス(LYNX) BB STICK

和田正義プロも愛用するこの練習器具は、正しいスイングプレーンから外れると体に軽く接触するため、自然と正しい軌道が身につきます。手打ちを防ぎ、ボディターンを習得するのに最適です。- 市場参考価格: ¥9,900~

- おすすめ代替品: LYNX(リンクス) ティーチングプロ 2

こちらもスイングの基本を体に覚え込ませるための定番練習器具。正しいグリップの矯正にも役立ち、初心者から上級者まで幅広く使えます。- 市場参考価格: ¥3,980~

② ボディターンを習得する「キャンディーボール」

腕と体の一体感を養い、いわゆる「手打ち」を防止するための練習器具です。両腕の間にボールを挟んでスイングすることで、体幹を使った正しいボディターンが身につきます。

- おすすめ代替品: PrimeGolf ゴルフ練習器具 キャンディーボール 手頃な価格ながら、腕と体の一体感を高める効果は絶大です。自宅での素振りやアプローチ練習にも活用できます。

- 市場参考価格: ¥1,880~

③ 下半身の安定と体幹を鍛える「バランスディスク」

安定したショットには、ブレない下半身と体幹が不可欠です。バランスディスクの上で素振りをすることで、下半身の安定性が格段に向上します。

- おすすめ代替品: プリマソーレ(Primasole) バランスディスク ゴルフ専用品ではありませんが、機能は全く同じです。2個入りで空気入れも付いており、非常にコストパフォーマンスに優れています。

- 市場参考価格: ¥2,850~ (2個入り)

(注:価格は変動する可能性があります。)

これらのツールを賢く活用し、日々の練習に取り入れることで、あなたのショットは驚くほど安定するはずです。ワンペナやOBを恐れることなく、自信を持ってフェアウェイを狙っていきましょう。

ライザップゴルフの「7Wokrs kit」についてはこちらの記事でも詳しく紹介しています。

総括:ゴルフでワンペナになったらどこから打つか把握しよう

ここまで読み進めていただき、ありがとうございました。最後に、この記事で解説した重要なポイントをまとめます。

ゴルフのルールは一見すると複雑で難解に感じるかもしれませんが、一つひとつ理屈を理解すれば、決して怖いものではありません。むしろ、あなたを助けてくれる知識となります。この記事が、あなたのゴルフライフをより豊かで楽しいものにする一助となれば幸いです。次のラウンドでは、ぜひ自信を持って、プレーに臨んでください!

- アイアンが左に曲がる悩み解決!原因と直し方を徹底解説

- アイアン型ユーティリティのメリットとは?強弾道で狙う選び方

- 失敗しない!アイアン型ユーティリティのシャフト選び徹底解説

- 【完全ガイド】アイアン型ユーティリティで200ヤードを出す選び方

- 【図解】アイアンの鉛の貼り方|位置別の効果と調整法

- 【図解】アイアンでロフトを立てる!飛距離が伸びる打ち方

- 誰でもわかるアイアンとユーティリティの使い分け完全ガイド

- アイアンがヒールに当たる原因と直し方の即効ドリル5選

- アイアンがトゥに当たる5つの要因と即効性のある直し方

- アイアンのシャフトの長さは身長で決めるな!スコアを変える選び方

- アイアンのシャフト手元に貼る鉛の効果|安定と飛距離UP

- アイアンシャフト交換の費用比較!ショップ別料金徹底解説!

- 若者向けアイアンのカーボンシャフト選び|ダサいは誤解!

- アイアンのアドレスにおけるフェースの向き|スクエアが正解!

- 80切り達成へ!中級者ににおすすめのアイアン選び方と人気モデル

- 【図解】ユーティリティーの悩みは鉛1枚で激変!効果的な貼り方

- シャンクはインドア練習場で直る!原因と対策、料金も解説

- プロも悩むシャンクはスイング改造で克服!原因と直し方

- ユーティリティーが打てない原因とは?3つのコツで即上達!

- ユーティリティーが左に曲がる悩み解決!5つの原因と直し方

- ユーティリティーが右に出る原因は?7つの直し方でスライス克服

- ユーティリティー 30度の飛距離目安!やさしく飛ばす選び方

- ユーティリティー28度の飛距離|6番アイアンとの比較と選び方

- 28度ユーティリティーは必要か?【結論】スコアが安定します

- ゴルフでダメなプロを見抜き、時間の無駄をなくし本当に上達できるスクールを選ぶ方法

- 24度ユーティリティーの飛距離目安|HS別・男女別に解説

- ユーティリティー23度の平均飛距離は?番手別の目安で解決

- ユーティリティー22度の飛距離目安|プロが教える打ち方のコツ

- ユーティリティー21度の飛距離は190Y!目安と選び方を解説

- ユーティリティー19度の飛距離は何ヤード?HS別目安と選び方

- ユーティリティのシャフトは80g台が鍵!失敗しない選び方

- ユーティリティ シャフト 70g 台の選び方|ミスが減る最適重量

- 【結論】初心者フェアウェイウッドは不要?7本で十分な理由

- ロッディオのフェアウェイウッド評価|3種のソールの選び方

- ユーティリティならフェアウェイウッドはいらない?選び方解説

- フェアウェイウッドの鉛の貼り方【図解】悩み別調整でミス激減

- フェアウェイウッドのフレックスを落とすトップスライス解消術

- フェアウェイウッドシャフトを柔らかくする?ミスが減る選び方

- ドライバーの鉛調整はプロ直伝!位置で飛距離とスライス改善

- 知らないと損!ドライバーの鉛のデメリットと飛距離UP術

- 【図解】ドライバーの重りの貼り方|スライス・飛距離改善

- 方向激変!ドライバーを短く持つデメリットを知りスライス克服

- ドライバーの最高到達点は何ヤード?理想の高さと飛距離UPのコツ

- ドライバーの後方からのスーパースローでプロの動きを完コピ

- ドライバーが先に当たる原因はスイングだけ?疑うべき5大原因

- ドライバーでボールの位置が左過ぎると起きるミスの原因と直し方

- ドライバーのバランス計算アプリ3選|自宅測定をExcel管理でも

- ドライバードロップ原因全網羅!飛距離が伸びる5つの即効対策

- ドライバーのティー 高さ40mm基準で安定!スライス激減調整法

- ドライバーのヘッドの正しい置き方|ミスが減る構え方の基本

- 【簡単】ドライバーのソールの傷は自分で消して解決!

- ドライバーシャフトの長さ計測法|適正長から60度法まで解説

- ドライバーのクラウンが割れた!影響と修理、保険まで完全網羅

- ドライバークラウンの傷!自分でできる消し方と注意点

- ドライバーのクラウン傷、ピカールで修復する前の注意点

- 300gドライバー基準の重量フロー!振り心地を揃える調整術

- バンカーの水たまりは無罰でOK!正しい救済3つの選択肢

- ゴルフのワンペナ新ルール解説!OBとの違いと数え方

- スライスしないシャフトでOB激減 選び方とおすすめ人気モデル

- シャンクでゴルフをやめるな!原因と直し方完全ガイド

- ライザップゴルフひどい?自腹50万の結論と後悔しない全知識

- ゴルフのアイアン正面アドレス|正しい手順と3つのNG例で修正

- ゴルフのアドレスは棒立ちでOK!メリットと正しい作り方

- アイアンのシャンク、原因は右手?番手別の直し方と即効ドリル