「今日こそは真っすぐ飛ばしたい」と願ってティーショットを放つも、ボールは無情にも右のOBゾーンへ…。「力いっぱい振っているのに、なぜかボールが吹け上がるだけで前に進まない」。そんなドライバーショットの悩みを抱えるゴルファーは少なくありません。その悩みを解決する最も手軽で安価な方法が、鉛(なまり)テープによるクラブチューニングです。

しかし、その手軽さの裏には、正しい知識なしに行うとクラブを台無しにしかねない「ドライバー 鉛 デメリット」という大きな罠が潜んでいます。この記事では、鉛調整に潜むデメリットを徹底的に解明し、それを賢く回避しながら、あなたの悩みを解消し、理想の飛距離と方向性を手に入れるための具体的な方法を網羅的に解説します。

スライス防止や飛距離アップに繋がる最適な鉛の貼り付け位置、プロが実践するシャフトやアイアンへの応用テクニック、そしておすすめの鉛テープまで、あなたのゴルフを一段階上へと引き上げる知識がここにあります。ゴルフの公式ルールを定める日本ゴルフ協会の規定にも触れながら、安全かつ効果的なチューニングの世界へご案内します。

- 知らないと飛距離をロスするヘッドスピード低下や、スイングを壊すバランス崩壊といった深刻なデメリットを詳しく解説します。

- スライス、フック、飛距離不足といった具体的な悩みを解消するための、ピンポイントな鉛の貼り付け位置が一目で分かります。

- トッププロが試合で実践している、シャフトやアイアンにも応用可能な、感覚を研ぎ澄ますための微調整テクニックを紹介します。

- 何グラムから始めるべきか?鉛の重さがクラブバランスにどう影響するのか?といった、調整の基礎を具体的に解説します。

その悩み、自己流の練習で本当に治りますか?

私も50万円以上を投じ、遠回りしたからこそ断言できます。

悩みの根本原因

を科学的に知ることが、上達への唯一の近道です。

\ 私が遠回りをやめた"きっかけ"がここに /

>> 【告白】ライザップゴルフはひどい?自腹50万の結論と後悔しない全知識

と・は・い・え

この記事では、ライザップゴルフの「良い点」も「悪い点」も、私の体験談を基に全て正直に解説しています。

高額な投資で絶対に後悔しないために、まずは「ライザップゴルフひどい?自腹50万の結論と後悔しない全知識」で全ての真実を知ってください。

ドライバーの鉛調整|知っておくべきデメリットと基本の効果

ドライバーの鉛調整は、数百円でクラブの性能を自分好みに変えられる魔法のようなテクニックです。しかし、その効果の裏側には、知らずに行うと逆効果になりかねないデメリットや、守るべき基本原則が存在します。このセクションでは、鉛チューニングを始める前に必ず知っておきたい基礎知識と、特に注意すべきリスクについて深く掘り下げて解説します。闇雲に鉛を貼って後悔する前に、まずは理論とリスクをしっかりと理解することが、あなたのクラブを最高のパートナーにするための第一歩です。

- シャフトに鉛を貼るデメリットはヘッドスピード低下とバランス崩壊

- ドライバーに鉛を貼る量は1〜2gから試すのが鉄則

- 2g貼るとバランスは約1ポイント重くなる

- バランスはクラブ長で変わるが約0.5ポイント変化

- 位置で球筋は激変!効果別貼り方マップ

- スライス防止はヒール側に貼るのが基本

- チーピン対策はトゥ側に貼ってヘッドの返りを抑制

- 飛距離アップはフェース寄りで低スピン化を狙う

- 伸ばすには最適な重心位置でミート率向上がカギ

シャフトに鉛を貼るデメリットはヘッドスピード低下とバランス崩壊

シャフトに鉛を貼る調整法は、クラブ全体の重量やバランスを微調整する上級者向けのテクニックですが、その効果を誤解すると深刻なデメリットを引き起こします。最も警戒すべきは、クラブの総重量増加に伴う「ヘッドスピードの低下」と、設計思想を無視したことによる「クラブバランスの崩壊」です。

ドライバーのシャフトに鉛を貼る主な目的は、スイングテンポを安定させたり、カウンターバランス効果を狙ったりすることですが、多くの場合、総重量が増加します。物理的には、重い物の方が遠心力は増しますが、それを振り切るための筋力がなければ、スイング全体がスローダウンしてしまいます。特に体力に自信のないゴルファーや、元々ゆったりとしたスインガーが無理に重くすると、切り返しで力みが生じ、スムーズな加速ができなくなり、結果的にヘッドスピードが落ちて飛距離を大きくロスすることになります。

さらに深刻なのがバランスの崩壊です。ゴルフクラブのシャフトは、特定の重量とバランスを前提に「しなり」や「ねじれ」が設計されています。シャフトの特定の部分に重りを加えることは、その設計思想を根底から変えてしまう行為です。例えば、シャフトのしなり戻るタイミングが遅れたり、ヘッドの挙動が不安定になったりして、これまで通りのタイミングで振れなくなることがあります。これはスイングそのものを壊す原因となり、一度崩れると元に戻すのは非常に困難です。シャフトへの調整は、明確な意図と専門的な知識がない限り、避けるのが賢明と言えるでしょう。

ドライバーに鉛を貼る量は1〜2gから試すのが鉄則

この画像のように、精密な作業こそが鉛チューニングの成功の秘訣です。これからドライバーに鉛を貼るという方は、まずこの鉄則を心に刻んでください。それは、最初に試す鉛の量は、必ず「1gから2g」というごく少量から始めることです。これは、デメリットを回避し、安全に調整を進めるための絶対的なルールです。

「たった1円玉一枚分の重さで、本当に効果があるのか?」と半信半疑になるかもしれません。しかし、ゴルフクラブ、特にドライバーのヘッドは非常に繊細な重量バランスの上に成り立っています。人間の体も同様で、急激な変化にはうまく適応できません。いきなり5gや10gといった重い鉛を貼ってしまうと、クラブの特性が激変し、脳がその変化に追いつけず、無意識にスイングフォームを崩して対応しようとしてしまいます。例えば、「いきなり5gも貼ったら、重さに負けまいと腕に力が入り、チーピンが止まらなくなった」という失敗談は後を絶ちません。

成功への道は、焦らず、丁寧なステップを踏むことです。まず1gを貼って、練習場で弾道、打感、そして何より「振り心地」の変化をじっくりと確認します。具体的には、トップでのクラブの収まり具合、切り返しのタイミング、インパクトにかけてのヘッドの走りなどをチェックします。そこでポジティブな変化を感じたら、次はもう1g追加してみる。この地道なプロセスこそが、自分だけの最適なセッティングを見つけ出す唯一の方法なのです。

2g貼るとバランスは約1ポイント重くなる

鉛を貼る量について、より具体的な変化の指標を知っておくと、調整の精度が格段に上がります。ゴルファーの間で広く知られている目安として、「ドライバーのヘッドに2gの鉛を貼ると、スイングバランスが約1ポイント重くなる」というものがあります。

ここで言うスイングバランスとは、クラブの静的な重さ(総重量)ではなく、振った時のヘッドの重み、つまり「振り心地」を示す指標です。一般的に「C0」から「E0」といったアルファベットと数字の組み合わせで表され、市販の男性用ドライバーの多くは「D0」から「D2」の範囲で設計されています。アルファベットが進むほど、また数字が大きくなるほど、ヘッドが重く感じられることを意味します。

つまり、あなたのドライバーが標準的な「D1」だとすれば、ヘッドに2gの鉛を貼ることで、一つ重い「D2」相当の振り心地に変わる、ということです。この1ポイントの変化は、多くのゴルファーが「あ、少しヘッドが重くなったな」と明確に体感できるレベルです。感覚的には、クラブの先端に10円玉(約4.5g)ではなく、1円玉を2枚乗せた程度の微妙ですが、しかし確実な変化です。「もう少しヘッドの重みを利用して、ゆったりと大きなアークで振りたい」「手打ちをなくし、体の回転で振るきっかけが欲しい」といったゴルファーにとって、この2gという重さは、スイングを良い方向へ導くための非常に有効な一手となり得るのです。

バランスはクラブ長で変わるが約0.5ポイント変化

さらに繊細な感覚を求めるゴルファーや、最後の微調整を行いたい上級者にとって、1g単位での調整は欠かせません。ヘッドに1gの鉛を追加した場合、スイングバランスは約0.5ポイント重くなるのが一般的な目安です。

この0.5ポイントという変化は、非常に微細なものです。初心者や感覚が大らかなゴルファーは、その違いに気づかないかもしれません。しかし、「2gだと少し重すぎて、振り遅れる感覚がある。でも、何もないとヘッドの存在感が希薄になる」といった、コンマ数ミリのフィーリングにこだわるゴルファーにとっては、この1gの差が天国と地獄を分けることもあります。例えば、「もう少しだけボールを捕まえたい」「トップでの切り返しのタイミングをほんの少しだけ遅らせたい」といった、非常に高度な要求に応えてくれるのが、この1gの微調整なのです。

また、このバランス変化はクラブの長さと密接な関係があることを理解しておく必要があります。てこの原理を考えれば分かるように、支点(グリップ)から作用点(ヘッド)までの距離が長いほど、先端のわずかな重量変化が大きな影響を及ぼします。そのため、最も長いドライバーでは「1g≒0.5ポイント」という目安が当てはまりやすいですが、フェアウェイウッド、アイアンとクラブが短くなるにつれて、同じ1gでもバランスへの影響は少しずつ小さくなっていきます。この原則を知っておくことで、クラブセット全体のバランスフローを整える、より高度な調整も可能になります。

位置で球筋は激変!効果別貼り方マップ

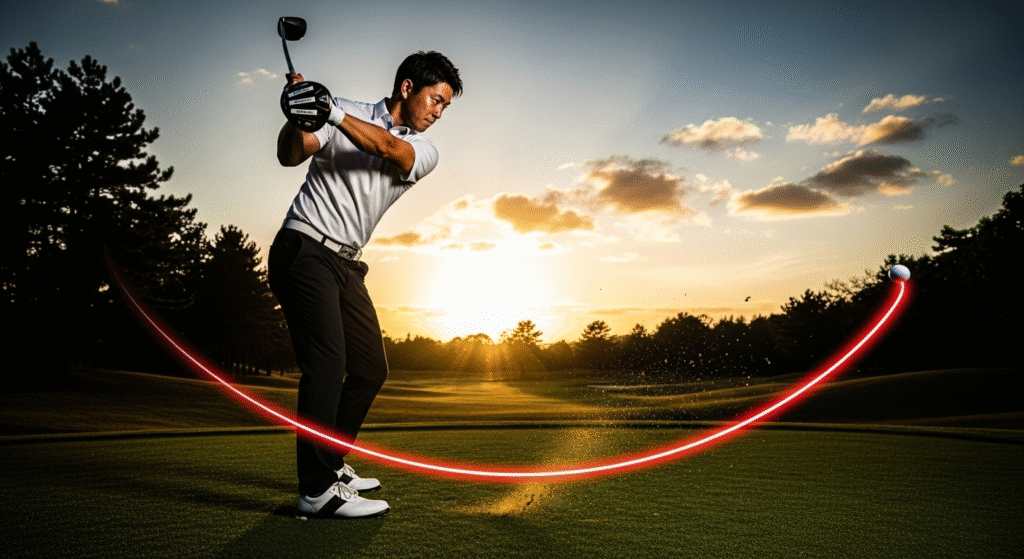

この図が示すように、鉛チューニングの真髄は「どこに貼るか」という位置の選択にあります。同じ1gの鉛でも、貼る場所を数センチ変えるだけで、ボールは全く違う軌道を描き始めます。これは、鉛によってヘッドの重心位置が移動し、インパクト時のヘッド挙動に物理的な影響を与えるためです。ここでは、あなたの悩みを解決するための効果的な貼り付け位置を、分かりやすいマップ形式でご紹介します。

以下の表は、鉛チューニングの基本となるガイドラインです。ご自身の弾道の悩みと照らし合わせ、最適な貼り付け位置を見つけてください。

| 貼る位置 | 主な効果 | 詳細なメカニズム | こんなゴルファーにおすすめ |

|---|---|---|---|

| ヒール側(シャフト寄り) | ヘッドが返りやすくなり、ボールのつかまりが向上する | 重心距離が短くなり、ヘッドの回転が速まる。ドロー回転がかかりやすくなる(ギア効果)。 | スライスや弱いフェード、プッシュアウトに悩んでいる人 |

| トゥ側(ヘッド先端) | ヘッドの返りを抑制し、フェースの開閉が穏やかになる | 重心距離が長くなり、ヘッドの回転が緩やかになる。フェード回転がかかりやすくなる(ギア効果)。 | フックや強いドロー、チーピン、引っかけに悩んでいる人 |

| ソール後方 | 重心が深くなり、打ち出し角が高くなる。直進性も向上する | 深重心化により慣性モーメント(MOI)が増大し、ミスヒット時のヘッドのブレが減少する。 | 球が上がりにくい、弾道の高さを出したい、方向性を安定させたい人 |

| フェース寄り | 重心が浅くなり、バックスピン量が減少。強く低い弾道になる | 浅重心化により、インパクトロフトに対して重心が上に来るため、スピンが減る。 | 球が吹け上がり飛距離をロスしている、風に強い球を打ちたいヘッドスピードの速い人 |

このマップを理解することが、鉛チューニングを成功させるための羅針盤となります。重要なのは、鉛がヘッドの重心という「核」をわずかに動かすことで、インパクトというミクロの世界に大きな物理的変化をもたらすという原理です。まずはこの基本マップを元に、ご自身の改善したいポイントに最も効果的な位置から試してみましょう。

スライス防止はヒール側に貼るのが基本

アマチュアゴルファーの永遠の悩みともいえるスライス。この右への frustrating な曲がりを抑制したい場合、鉛チューニングの定石はヘッドの「ヒール側(シャフト寄り)」への貼り付けです。これは、クラブの物理的な特性を利用した、非常に効果的な対策です。

そのメカニズムを少し専門的に解説すると、ヘッドの重心がシャフトに近づくことで、「重心距離」が短くなります。重心距離とは、シャフトの中心線の延長線からフェース面の重心までの距離のことで、これが短いほどヘッドは回転しやすくなります。つまり、ヒール側に鉛を貼ることで、スイング中にヘッドが自然とターンしやすくなり、インパクトで開いて当たりがちだったフェースが、スクエア(真っすぐ)に戻るのを物理的に助けてくれるのです。これは「ギア効果」とも関連し、重心よりヒール側で打つとフック回転がかかる原理を、重心自体を動かすことで応用していると言えます。

もしあなたが頑固なスライスに悩んでいるなら、まずはドライバーヘッドのヒール側、ソールの地面に近い部分に1g〜2gの鉛を貼ってみてください。貼り付ける際は、一点に集中させるより、少し広めに貼り付けると、よりマイルドな効果が得られます。ボールがこれまでよりもしっかりと捕まり、右への曲がり幅が明らかに減少するはずです。この小さな一片の鉛が、あなたのドライバーをスライス矯正クラブへと変身させてくれるかもしれません。

チーピン対策はトゥ側に貼ってヘッドの返りを抑制

スライスとは対照的に、ボールが左へ急激に曲がり、OBゾーンへ消えていくフックやチーピンもまた、スコアを大きく崩す原因となります。この左への致命的なミスを防ぎたい場合、スライス対策とは全く逆の「トゥ側(ヘッドの先端)」に鉛を貼るのがセオリーです。

トゥ側に鉛を貼ると、ヘッドの重心がシャフト軸線から最も遠い位置に移動します。これにより「重心距離」が長くなり、ヘッドの回転(ターン)が物理的に抑制されます。チーピンや強いフックは、多くの場合、ダウンスイングからインパクトにかけて手や腕を使いすぎ、ヘッドが必要以上に急激に返ってしまうことで発生します。トゥ側を重くすることは、この過剰なヘッドターンにブレーキをかける効果があり、フェースの開閉をより穏やかにしてくれるのです。これにより、ゴルファーはインパクトゾーンでヘッドをコントロールしやすくなり、フェースが被って当たるのを防ぐことができます。

左へのミスに悩む方は、ヘッドのトゥ側のソール、もしくは少し上方のクラウンに近い側面に1g〜2gの鉛を貼って試してみてください。ヘッドの返りが緩やかになることで、ボールの打ち出し方向が安定し、曲がり幅も確実に抑えられるはずです。これまで怖くて振れなかった場面でも、自信を持って振り抜けるようになるでしょう。

チーピン対策はトゥ側に貼ってヘッドの返りを抑制

ゴルファーなら誰もが夢見るさらなる飛距離アップ。その鍵を握る要素の一つが「バックスピン量」です。鉛をヘッドの「フェース寄り」に貼るチューニングは、このスピン量をコントロールし、ランを含めたトータル飛距離を最大化するための攻撃的なテクニックです。

ヘッドのフェース寄りのソール部分に鉛を貼ると、クラブの重心は前方に移動し、「浅重心」の状態になります。重心が浅くなる(フェースに近づく)と、インパクト時にボールとフェースの衝突によって生まれるバックスピン量が物理的に減少します。これにより、高く上がりすぎて風の影響を受けやすい「吹け上がる」弾道が、前へ前へと突き進むような強いライナー性の弾道に変わります。空中を飛ぶキャリーは若干落ちることもありますが、着弾してからのランディングランが大幅に増えるため、特に硬いフェアウェイのコースではトータル飛距離の向上が大いに期待できます。

この調整は、特にヘッドスピードが速く、スピン量が多いために飛距離をロスしているゴルファーに絶大な効果を発揮します。ただし、明確なデメリットも存在します。浅重心のクラブは、一般的に寛容性が低く、芯を外した際の飛距離の落ち込みや方向性のブレが大きくなる傾向があります。また、球が上がりにくくなるため、元々弾道が低いゴルファーには不向きです。自分の弾道特性を理解した上で、試す価値のあるチューニングと言えるでしょう。

伸ばすには最適な重心位置でミート率向上がカギ

鉛チューニングによる飛距離アップの本質を突き詰めると、それは単なるスピン量の調整や弾道の変化だけではありません。最も重要なのは、鉛によってクラブの重心やバランスをゴルファー自身のスイングに最適化し、結果として「ミート率を向上させる」ことにあります。

ミート率とは、ボールの打ち出し初速をヘッドスピードで割った数値で、いかに効率よくボールにエネルギーを伝えられたかを示す指標です。最大値は1.56とされ、この数値が高いほど、芯でボールを捉えられている証拠です。いくらマン振りしてヘッドスピードを上げても、フェースの芯を外してしまえば、エネルギーは大きくロスし、ボールは失速してしまいます。

鉛チューニングの真の目的はここにあります。例えば、クラブが軽すぎて手打ちになってしまう人が、ヘッドに2gの鉛を貼ることで、クラブの重みを感じて体全体を使ったゆったりとしたスイングができるようになり、ミート率が向上する。あるいは、スライスを恐れてインパクトで減速していた人が、ヒールに鉛を貼ることで安心して振り抜けるようになり、ヘッドスピードとミート率の両方が向上する。このように、鉛はスイングそのものを矯正する魔法の道具ではなく、ゴルファーが持つ本来のスイングを安定させ、クラブがそれをサポートしてくれる状態を作り出すための「触媒」なのです。自分にとって「振りやすい」と感じるクラブこそが、最もミート率を高め、結果的に最大の飛距離をもたらしてくれるのです。

【体験者が語る】遠回りの練習は、もうやめませんか?

ゴルフ人生で、最高の自己投資。

結果を出す

と決めたあなたを、本気でサポートする環境がここにあります。

\ 私が50万円払ってでも掴んだ「上達の最短ルート」とは? /

>> 「ライザップゴルフひどい?自腹50万の結論」を読んでみる

と・は・い・え

どんなに素晴らしい環境も、あなたに合わなければ意味がありません。

私のリアルな成功談と失敗談の全てを、この記事で正直にお伝えしています。

※契約を検討するのは、「ライザップゴルフひどい?自腹50万の結論と後悔しない全知識」を読んでからでも決して遅くありません。

ドライバーの鉛チューン応用編|プロの技とデメリット回避術

鉛チューニングの基本原則をマスターしたら、次はその知識をさらに深め、より高度な調整に挑戦してみましょう。トッププロたちは、我々アマチュアとは異なる視点で鉛を戦略的に活用しています。このセクションでは、彼らが実践するシャフトへの調整法やアイアンへの応用テクニックなど、一歩進んだ鉛チューニングの世界を探求します。同時に、調整の過程で陥りがちな失敗やデメリットを賢く回避するための知識も併せて紹介します。

- バランス変化を理解して振り心地を最適化

- シャフト調整はカウンターバランスで振り抜き向上

- プロはフィーリングを合わせる最終兵器として活用

- アイアンが鉛で飛距離アップするためには番手ごとの振り感を統一することが重要

- おすすめは定番ブランドの薄型ロールタイプ

バランス変化を理解して振り心地を最適化

この画像はクラブバランスの多様性を象徴しています。鉛チューニングを使いこなす上で絶対に欠かせないのが、この「スイングバランス」の変化を深く理解することです。前述の通り、鉛を貼ることでクラブのバランス(D1, D2など)は変化し、それはゴルファーが感じる「振り心地」に直接的な影響を与えます。この振り心地を、既製品に合わせるのではなく、自分にとって最も心地よく、再現性の高い状態に能動的に作り上げていくことが、安定したショットへの最短距離となります。

例えば、「総重量」と「スイングバランス」は似て非なるものです。全く同じ総重量のクラブでも、ヘッドが重い(D3)クラブと、手元が重い(C8)クラブとでは、振り心地は天と地ほど異なります。前者はヘッドの重みを感じやすく、ゆったり振りたい人に向き、後者はヘッドが軽く感じられ、ビュンと振りたい人に向いています。

あなたのクラブの振り心地はどうでしょうか? もし「ヘッドが軽すぎて、スイング中にどこを振っているのか分からなくなる」と感じるなら、ヘッドに鉛を貼ってバランスを重くする(例: D0→D2)ことで、ヘッドの存在感が増し、スイングリズムが驚くほど安定することがあります。逆に、「ヘッドが重すぎて、どうしても振り遅れてしまう」という悩みがあるなら、グリップのすぐ下に鉛を貼る「カウンターバランス」という手法で、体感上のヘッド重量を軽くし、スムーズな振り抜きを実現できます。大切なのは、今のクラブに対する違和感を言語化し、それを解消するためにバランスをどう変化させたいのか、という明確なビジョンを持って調整に臨むことです。

シャフト調整はカウンターバランスで振り抜き向上

鉛の貼り付け場所はヘッドだけではありません。この画像のように、シャフト、特にグリップ直下に鉛を巻き付ける「カウンターバランス」は、クラブの振り心地を劇的に変えることができる、非常に効果的な上級テクニックです。

カウンターバランスとは、クラブの手元側を意図的に重くする調整法です。手元側が重くなると、クラブ全体の重心が手元方向に移動します。これにより、シーソーの反対側が軽くなるのと同じ原理で、ヘッド側が相対的に軽く感じられるようになります。この効果は、「ヘッドが効きすぎて、インパクトでフェースが返りすぎてしまう(チーピンが出る)」「重いヘッドに振り回されてしまい、振り遅れる」といった悩みを抱えるゴルファーにとって、まさに救世主となり得ます。手元が安定することで、ダウンスイングの軌道が整い、ミート率が向上するという副次的な効果も期待できます。

しかし、この方法は万能薬ではありません。最大のデメリットは、クラブの「総重量」自体は確実に重くなることです。振り抜きは良くなるかもしれませんが、一日18ホールを戦い抜く体力がなければ、後半にバテてしまい、かえってパフォーマンスを落とすことにもなりかねません。また、ヘッドの重みを感じにくくなるため、ヘッドの重さを利用してゆったり振りたいタイプのゴルファーには不向きです。明確な目的意識を持ち、ヘッドスピードを落とさずに振り抜きだけを改善したい、という場合に試す価値のある、玄人好みのチューニングと言えるでしょう。

シャフト調整はカウンターバランスで振り抜き向上

松山英樹選手をはじめ、世界のトッププロゴルファーたちが鉛テープをバッグに常備しているのは有名な話です。彼らにとって鉛は、クラブの性能を根本から作り変えるためのものではありません。ミリ単位で調整された最高のクラブを、その日の自身の体調や、刻一刻と変わるコースコンディションに完璧にシンクロさせるための「最後の微調整ツール(最終兵器)」なのです。

プロの身体は非常に繊細です。例えば、連戦の疲れで筋肉に張りがある日は、いつもよりクラブが重く感じられます。

そんな時はカウンターバランスで振り心地を少し軽く調整します。逆に、アドレナリンが出て体がキレていると感じる日は、ヘッドに1g足して遠心力を感じやすくし、パワーを余すことなくボールに伝えます。また、その日の風向きやグリーンの硬さに応じて、「今日は低いフェードボールが必要だ」と判断すれば、試合直前にトゥ寄りに鉛を貼り替える、といった戦略的な使い方も日常的に行われています。

我々アマチュアがプロの真似をする際に注意すべきは、彼らは寸分の狂いもない安定したスイングを持っているという大前提があることです。スイングが固まっていないうちから頻繁に調整すると、混乱を招くだけです。しかし、プロが鉛を「究極のフィーリングを追求するためのツール」として捉えているという事実は、我々にとっても重要です。

自分のクラブの基本性能を信じ、その上で「もう少しだけ、こうだったらもっと信頼できるのに」という最後のワンピースを埋めるために鉛を使う。このアプローチが、クラブを単なる道具から、信頼できる相棒へと昇華させるのです。

アイアンが鉛で飛距離アップするためには番手ごとの振り感を統一することが重要

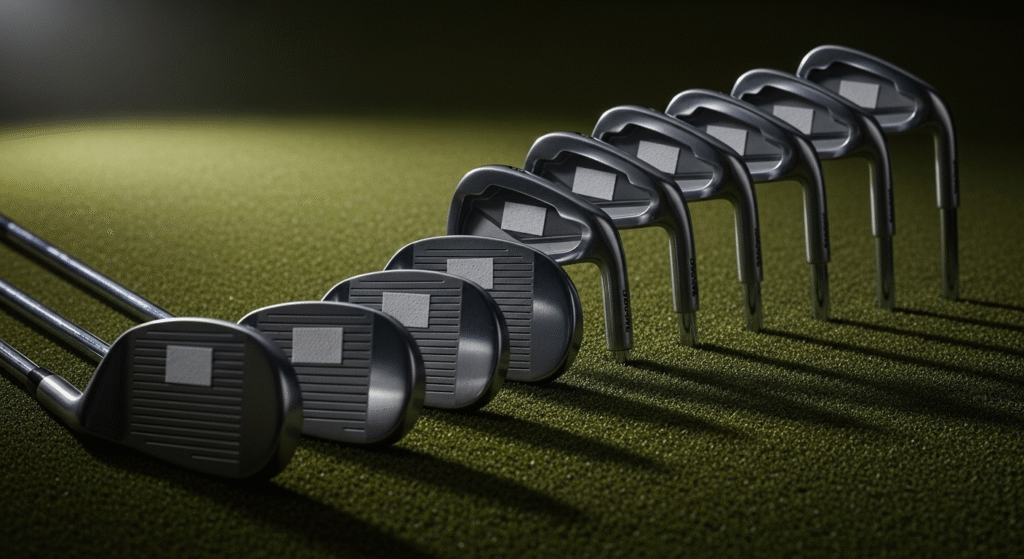

この整然と並んだアイアンのように、一貫性こそが安定したスコアメイクの鍵です。鉛チューニングはドライバーの専売特許ではなく、アイアンセット全体に施すことで、驚くほどの効果を発揮することがあります。特にアイアンにおいて鉛が飛距離アップに貢献する場合、その最大の要因は、弾道を直接的に変えることよりも、セット全体の「振り心地を統一する」ことによるスイングの再現性向上にあります。

アイアンセットは、5番、6番、7番…と番手が下がるにつれてシャフトが短くなり、ヘッドが重くなるように設計されています。しかし、製品の個体差やシャフト、グリップの組み合わせによって、実際に振ってみると「なぜか7番だけが軽く感じてタイミングが合わない」「ショートアイアンになると急に重く感じて引っ掛けてしまう」といった、フローの乱れが生じることがよくあります。この僅かな違和感が、無意識のうちにスイングを狂わせ、ミスの原因となっているのです。

そこで鉛の出番です。軽く感じる番手のバックフェース中央に1〜2gの鉛を貼り、重く感じる番手はカウンターバランスで調整することで、セット全体の振り心地を限りなく近づけていきます。すべての番手を同じリズム、同じ感覚で振れるようになると、スイングの再現性が劇的に向上します。その結果、どの番手でも安定してフェースの芯でボールを捉えられるようになり、ミート率が向上します。芯で捉えたショットはエネルギー伝達効率が最大化されるため、結果的に番手通りの、あるいはそれ以上の飛距離を実現することができるのです。

おすすめは定番ブランドの薄型ロールタイプ

鉛チューニングの世界へ足を踏み入れる決心がついたら、次はそのための道具選びです。ゴルフショップやオンラインストアには様々な種類の鉛テープが並んでいますが、初心者の方が最初に手に入れるべきは、ゴルフ用品の定番ブランドが製造している「薄型のロールタイプ」の鉛テープです。

タバタ(Tabata)やライト(LITE)といったブランドは、長年にわたりゴルファー向けのアクセサリーを製造しており、品質の信頼性が非常に高いのが特徴です。特に、厚さが0.2mm〜0.5mm程度の薄型タイプは、クラブヘッドの複雑な曲面にもしっかりとフィットし、プレー中に剥がれにくいというメリットがあります。また、ロール状になっているため、ハサミさえあれば自分の好きな長さや形に自由にカットできます。これにより、1g、1.5g、2gといった細かな重量調整が非常に簡単に行えるのです。これが、あらかじめ5gや10gにカットされているプレートタイプにはない、最大の利点です。

鉛チューニングを成功させるには、試行錯誤が欠かせません。まずは汎用性が高く、コストパフォーマンスにも優れた薄型ロールタイプを一つ用意しましょう。そして、調整に必要なハサミや、接着面をきれいにするためのパーツクリーナー(またはアルコールティッシュ)も併せて準備しておくと、作業がスムーズに進みます。

タバタ 薄型ウエイトをAmazonで探す

楽天市場でライト バランスアップの最安値を見てみる

【最後の提案です】本気で、上手くなりたくありませんか?

この記事で「原因」はわかりました。あとは「行動」するだけです。

見る目が変わる

ゴルフ仲間を、圧倒的な成長で驚かせましょう。

\ その答えと全知識が、この記事にあります /

>> 【結論】ライザップはひどい?50万払った私の正直な体験談

そ・し・て

私が50万円かけて得た知見のすべてを、この記事に詰め込みました。

遠回りしたくないなら、まずは「ライザップゴルフひどい?自腹50万の結論と後悔しない全知識」から学んでください。これが一番の近道です。

総括:ドライバーの鉛のデメリットを理解して正しく調整

この記事で解説してきた、ドライバーの鉛調整に関する重要なポイントを、改めて以下にまとめます。これらの知識を武器に、あなたのクラブを最高のパートナーへと育て上げてください。

鉛チューニングは、決して難しい専門家のための技術ではありません。この記事で得た知識を元に、まずは1gの鉛から、あなたのドライバーとの新たなコミュニケーションを始めてみませんか? 正しいアプローチで行えば、これまでとは全く違う世界の扉が開くはずです。

- ルール不適合アイアンリストと確認方法|モデル別に解説

- マキロイのアイアンは正面のアドレスが重要!秘訣を徹底解説

- アイアンの買い替え時期は7つのサインで判断!初心者向け

- プロの数値でわかる!アイアンの最高到達点と理想の弾道

- アイアンが捕まりすぎる?理由と直し方をプロが徹底解説

- アイアンが左に曲がる悩み解決!原因と直し方を徹底解説

- アイアン型ユーティリティのメリットとは?強弾道で狙う選び方

- 【完全ガイド】アイアン型ユーティリティで200ヤードを出す選び方

- 【図解】アイアンの鉛の貼り方|位置別の効果と調整法

- 【図解】アイアンでロフトを立てる!飛距離が伸びる打ち方

- 誰でもわかるアイアンとユーティリティの使い分け完全ガイド

- アイアンがヒールに当たる原因と直し方の即効ドリル5選

- アイアンがトゥに当たる5つの要因と即効性のある直し方

- 若者向けアイアンのカーボンシャフト選び|ダサいは誤解!

- アイアンのアドレスにおけるフェースの向き|スクエアが正解!

- 80切り達成へ!中級者ににおすすめのアイアン選び方と人気モデル

- 【図解】ユーティリティーの悩みは鉛1枚で激変!効果的な貼り方

- シャンクはインドア練習場で直る!原因と対策、料金も解説

- プロも悩むシャンクはスイング改造で克服!原因と直し方

- ユーティリティーが打てない原因とは?3つのコツで即上達!

- ユーティリティーが左に曲がる悩み解決!5つの原因と直し方

- ユーティリティーが右に出る原因は?7つの直し方でスライス克服

- ユーティリティー 30度の飛距離目安!やさしく飛ばす選び方

- ユーティリティー28度の飛距離|6番アイアンとの比較と選び方

- 28度ユーティリティーは必要か?【結論】スコアが安定します

- ゴルフでダメなプロを見抜き、時間の無駄をなくし本当に上達できるスクールを選ぶ方法

- 24度ユーティリティーの飛距離目安|HS別・男女別に解説

- ユーティリティー23度の平均飛距離は?番手別の目安で解決

- ユーティリティー22度の飛距離目安|プロが教える打ち方のコツ

- ユーティリティー21度の飛距離は190Y!目安と選び方を解説

- ユーティリティー19度の飛距離は何ヤード?HS別目安と選び方

- 【結論】初心者フェアウェイウッドは不要?7本で十分な理由

- ロッディオのフェアウェイウッド評価|3種のソールの選び方

- ユーティリティならフェアウェイウッドはいらない?選び方解説

- フェアウェイウッドの鉛の貼り方【図解】悩み別調整でミス激減

- フェアウェイウッドのフレックスを落とすトップスライス解消術

- ドライバーの鉛調整はプロ直伝!位置で飛距離とスライス改善

- 【図解】ドライバーの重りの貼り方|スライス・飛距離改善

- 方向激変!ドライバーを短く持つデメリットを知りスライス克服

- ドライバーの最高到達点は何ヤード?理想の高さと飛距離UPのコツ

- ドライバーの後方からのスーパースローでプロの動きを完コピ

- ドライバーが先に当たる原因はスイングだけ?疑うべき5大原因

- ドライバーでボールの位置が左過ぎると起きるミスの原因と直し方

- ドライバーのバランス計算アプリ3選|自宅測定をExcel管理でも

- ドライバードロップ原因全網羅!飛距離が伸びる5つの即効対策

- ドライバーのティー 高さ40mm基準で安定!スライス激減調整法

- ドライバーのヘッドの正しい置き方|ミスが減る構え方の基本

- 【簡単】ドライバーのソールの傷は自分で消して解決!

- ドライバーのクラウンが割れた!影響と修理、保険まで完全網羅

- ドライバークラウンの傷!自分でできる消し方と注意点

- ドライバーのクラウン傷、ピカールで修復する前の注意点

- 300gドライバー基準の重量フロー!振り心地を揃える調整術

- バンカーの水たまりは無罰でOK!正しい救済3つの選択肢

- ゴルフのワンペナ新ルール解説!OBとの違いと数え方

- ワンペナはどこから打つ OBとの違いと処置を初心者向けに解説

- シャンクでゴルフをやめるな!原因と直し方完全ガイド

- ライザップゴルフひどい?自腹50万の結論と後悔しない全知識

- ゴルフのアイアン正面アドレス|正しい手順と3つのNG例で修正

- ゴルフのアドレスは棒立ちでOK!メリットと正しい作り方

- アイアンのシャンク、原因は右手?番手別の直し方と即効ドリル