ゴルフクラブの性能を、もっと自分好みに変えたいと思ったことはありませんか?

実は、わずか数百円の「鉛テープ」を使うだけで、あなたのクラブ、特にスコアメイクの鍵を握るウェッジの性能を劇的に向上させることができるんです。

この記事では、ウェッジへの鉛の貼り方を中心に、その驚くべき効果やシャフトへの貼り方、さらにはアイアンやパター、ユーティリティといった他のクラブへの応用方法まで、具体的な位置と共に徹底解説します。

「鉛を貼ると本当に変わるの?」「どこに貼ればいいの?」「ルール違反にならない?」といったあなたの疑問もすべて解決します。

この記事を読めば、鉛チューニングの基本から応用までマスターでき、あなたのゴルフが一段階レベルアップすること間違いなしです。

- ウェッジに鉛を貼るだけでスピン量や弾道が変わる理由がわかる

- スライスやトップなど悩み別に効果的な鉛の貼り位置がわかる

- シャフトに貼る「カウンターバランス」の効果と方法がわかる

- アイアンやパターなど、クラブ別の鉛チューニング応用術がわかる

ウェッジの鉛の貼り方|まず知りたい効果と基本ルール

⛳️ 次のクラブの

「購入資金」を作りませんか?

自宅に眠っている「ゴルフクラブ」はもちろん、「着なくなったゴルフウェア」やキャディバッグも、箱に詰めて送るだけで一括買取してくれます。

✅ 往復送料無料・キャンセル料無料

✅ パーリーゲイツやキャロウェイ等は高価買取

✅ 泥汚れがあってもOK

※査定額に納得できなければ無料で返却OK

このセクションでは、まず「ウェッジの鉛の貼り方」の基本中の基本から解説していきます。

鉛を貼ることでどのような効果が期待できるのか、そして剥がれにくくするための貼り方のコツや、ゴルフルールについてもしっかり押さえていきましょう。

ここを理解するだけで、あなたのクラブ調整の幅がぐっと広がりますよ。

- 基本的な貼り方と剥がれにくくする3つのコツ

- 貼る位置で変わる4つの効果を徹底解説

- バックフェース上部でスピン量を増やすのがプロ流

- トップやダフリのミスを軽減する貼り位置とは

- ルール違反?ラウンド中のシャフトの調整はペナルティ対象

- 違反にならないための2つの重要注意点

基本的な貼り方と剥がれにくくする3つのコツ

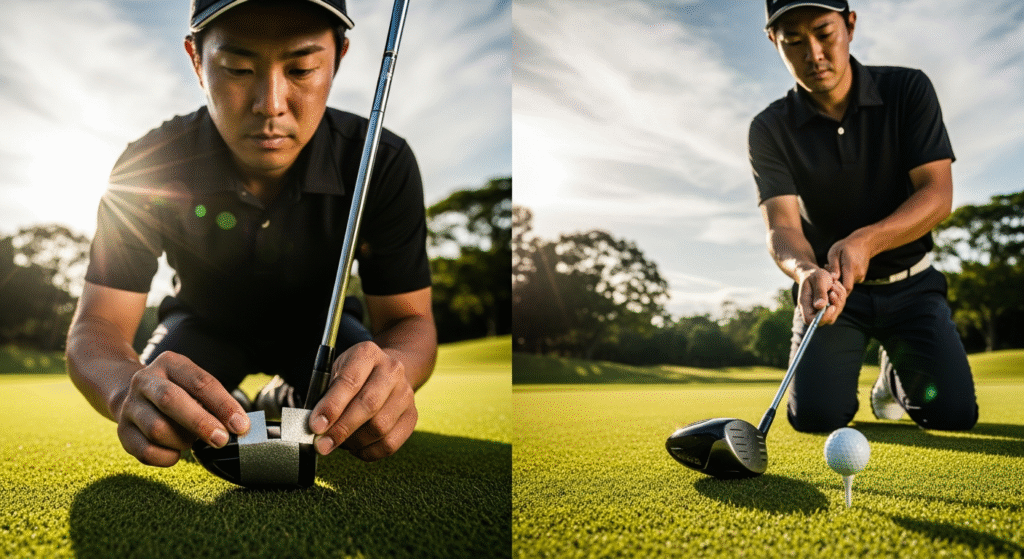

鉛の貼り方は非常にシンプルですが、効果を最大限に引き出し、プレー中に剥がれてしまわないようにするためにはいくつかのポイントがあります。

まず準備するものは、ゴルフ用の鉛テープとハサミだけです。

鉛テープは薄いシート状のものや、小さなプレート状のものなど様々なタイプが市販されています。

基本的な貼り方の手順は以下の通りです。

- 脱脂・清掃: 貼り付けたい場所の汚れや油分を、パーツクリーナーやアルコールできれいに拭き取ります。

この工程が最も重要で、接着力を大きく左右します。 - カット: 貼りたい量に合わせて鉛テープをハサミでカットします。

- 貼り付け: 指でしっかりと圧着させながら貼り付けます。

凹凸のある面に貼る場合は、ボールペンのお尻などでこすりつけ、完全に密着させましょう。

そして、剥がれにくくするためには、以下の3つのコツを意識してください。

- コツ①:角を丸くカットする

テープの四隅をハサミで少しだけ丸くカットしておくと、角からめくれてくるのを防げます。

これは、地面と接触する可能性のあるソールに貼る場合に特に有効です。 - コツ②:貼り付け後に強く圧着する

貼り付けた後、硬いもので表面を強めになぞるようにこすりつけます。

これにより粘着剤がしっかりと面に食い込み、接着力が増します。 - コツ③:縁(ふち)をなじませる

テープの縁を爪やヘラのようなもので押し込むようにして、ヘッドとの段差をなくすイメージでなじませます。

これで引っかかりが減り、剥がれにくくなります。

たったこれだけの工夫で、鉛チューンの効果を長く維持できますよ。

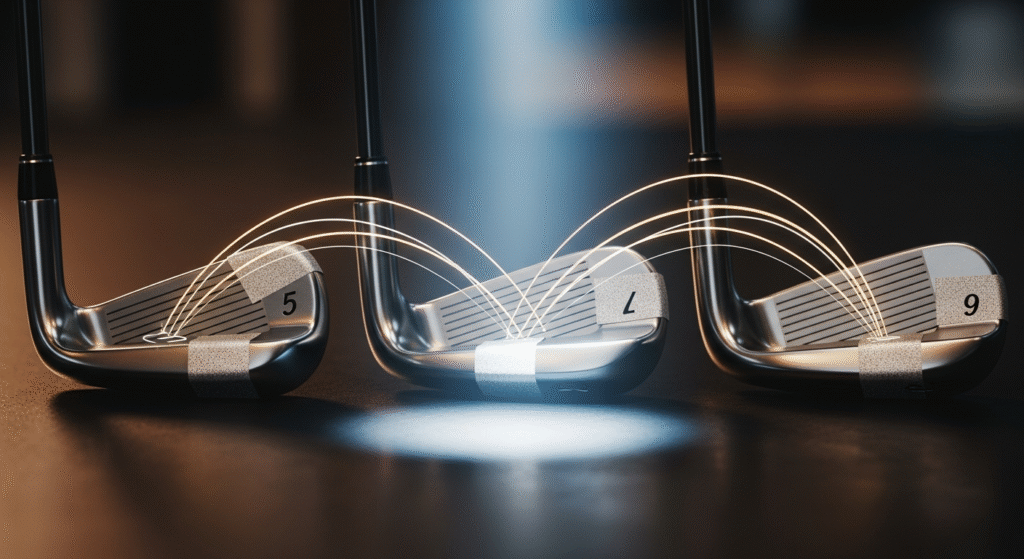

貼る位置で変わる4つの効果を徹底解説

ウェッジに鉛を貼る最大の目的は、ヘッドの「重心」を意図的に動かすことです。

貼る位置によって重心が移動し、それによって弾道やスピン性能が大きく変わるのです。

ここでは、代表的な4つの効果と、それに対応する貼り付け位置を解説します。

| 貼り付け位置 | 期待できる効果 | メカニズム(重心の変化) |

|---|---|---|

| ヒール側(ネック寄り) | スライス抑制(捕まり向上) | 重心がシャフト軸に近づき、ヘッドターンしやすくなる |

| トゥ側(ヘッド先端) | フック抑制(捕まり抑制) | 重心がシャフト軸から遠ざかり、ヘッドターンが穏やかになる |

| ソール後方 | 高弾道化 | 重心が低く、深くなる(低・深重心) |

| バックフェース上部 | 低弾道・高スピン化 | 重心が高くなる(高重心) |

スライスに悩んでいるならヒール側に、逆に引っかけが多いならトゥ側に鉛を貼るのが基本です。

これはヘッドの返りやすさを調整し、インパクト時のフェース向きを安定させる効果があります。

また、ボールが上がりにくければソール後方に貼って低重心化し、アプローチで低い球を打ちたい、もっとスピンをかけたいという場合はバックフェース上部に貼って高重心化するのがセオリーです。

自分の出球の傾向や、実現したい弾道をイメージしながら、ほんの数グラムの鉛でクラブがどう変わるか試してみてください。

その変化にきっと驚くはずですよ。

バックフェース上部でスピン量を増やすのがプロ流

アプローチショットで、プロのように「キュキュッ」とスピンの効いたボールを打ちたいと思いませんか?

その秘密の一つが、ウェッジの「高重心化」にあります。

そして、それを手軽に実現するのが、バックフェース上部に鉛を貼るチューニングです。

なぜ重心を高くするとスピンが増えるのでしょうか?

それは、インパクトの瞬間に起こる「ギア効果」と関係しています。

ヘッドの重心よりも上でボールを打つと、ヘッドが上を向こうとする力(ロフトが増える方向)が働き、ボールには強い順回転(トップスピン)がかかります。

逆に、重心よりも下でボールを打つと、ヘッドが下を向こうとする力(ロフトが立つ方向)が働き、ボールには強烈な逆回転(バックスピン)がかかるのです。

バックフェースの上部に鉛を貼って重心を高くすると、インパクトポイントが相対的に重心より下になりやすくなります。

結果として、インパクトでフェースが少し立つように動き、ボールを上から潰すような形になるため、強烈なスピンを生み出すことができるのです。

多くのトッププロがこの調整を実践しており、よりスピンコントロールを重視するゴルファーにとっては定番のチューニングと言えるでしょう。

トップやダフリのミスを軽減する貼り位置とは

グリーン周りのアプローチで多発しがちな、トップやダフリといった痛恨のミス。

実はこれも、鉛を貼ることで軽減できる可能性があります。

驚くかもしれませんが、ここでも効果的なのはバックフェース上部への貼り付けです。

先ほどスピン量を増やす効果があると説明しましたが、高重心化にはもう一つメリットがあります。

それは、ヘッドの入射角を安定させる効果です。

重心が高くなることで、ヘッドの上下の慣性モーメント(ブレにくさ)が高まります。

これにより、ダウンスイングでヘッドが必要以上に鋭角に(地面に突き刺さるように)入ってくるのを抑制してくれるのです。

ダフリが多いゴルファーは、クラブが鋭角に入りすぎているケースが少なくありません。

高重心化することでヘッドの動きが穏やかになり、ソールのバウンスが使いやすくなるため、地面に刺さることなく滑るようにヘッドを動かしやすくなります。

結果として、インパクトゾーンが長くなり、多少打点がズレても大きなミスにつながりにくくなるのです。

スピン性能の向上とミスヒットの軽減という、一石二鳥の効果が期待できるのが、この高重心化チューニングの魅力ですね。

ルール違反?ラウンド中のシャフトの調整はペナルティ対象

鉛によるクラブ調整は非常に有効ですが、ルールについて正しく理解しておく必要があります。

特に、競技ゴルフに参加する方は注意が必要です。

結論から言うと、ラウンドが始まってから意図的に鉛を貼ったり、剥がしたり、位置を変えたりする行為はルール違反となります。

これは、ゴルフのルールを統括するR&A(英国ゴルフ協会)のゴルフ規則において、規則4.1a(3)「ラウンド中にクラブの性能特性を故意に変更してはならない」という項目に抵触するためです。

もし違反してそのクラブを使用してしまうと、失格という重い罰が科せられます。

例えば、「今日のショットは少しフックが多いから、トゥ側に鉛を足そう」といった調整を、スタート後の練習グリーンやプレーの合間に行うことはできません。

すべての調整は、ラウンドが始まる前に完了させておく必要があります。

クラブの性能を変える調整は、あくまでプレー前の準備段階で行うものだと覚えておきましょう。

違反にならないための2つの重要注意点

ラウンド中の調整が禁止されていることは分かりましたが、それ以外にも鉛を使用する上で知っておくべき重要な注意点が2つあります。

これを守れば、安心して鉛チューニングを楽しむことができます。

注意点①:フェース面には絶対に貼らない

鉛テープを貼ることが認められているのは、ヘッドのソールやバックフェース、シャフトといった部分です。

ボールが直接当たるフェース面に何かを貼り付けることは、明確なルール違反となります。これは、JGA(日本ゴルフ協会)の用具規則ガイダンスでも示されている通り、ボールの性能に直接影響を与えるため厳しく禁止されています。

注意点②:偶然剥がれた場合は罰なし(貼り直しもOK)

プレー中に、正しく貼っていたはずの鉛テープが偶然剥がれてしまうこともありますよね。

この場合、プレーヤーに罰はありません。

そのままプレーを続けることができます。

さらに、剥がれてしまったテープを元の位置に貼り直すことも認められています。

ただし、これはあくまで「元の状態に戻す」行為であり、「性能を意図的に変更する」行為とは見なされないためです。

この2点をしっかり守れば、鉛テープはゴルファーにとって非常に心強い味方になります。

ルールを正しく理解し、効果的に活用しましょう。

⚠ カチャカチャ調整しても「曲がり」が直らない方へ

その原因、「アドレスのズレ」かもしれません。

自己流の練習で遠回りするのはもう終わり。

「たった1回のスイング診断」で、不調の根本原因をデータで見える化しませんか?

※入会不要・体験のみOKな場所を厳選

クラブ別の鉛の貼り方|ウェッジ以外の応用テクニック

ウェッジで学んだ鉛チューニングの基本原則は、実は他のクラブにも応用できます。

ドライバーの方向性を安定させたり、アイアンの打感を良くしたり、パターのストロークを安定させたりと、その可能性は無限大です。

このセクションでは、ウェッジ以外のクラブへの鉛の貼り方と、シャフトへの調整という一歩進んだテクニックを紹介します。

- シャフト調整で振り心地を劇的に改善する方法

- シャフトへのカウンターバランスがミート率向上の鍵

- アイアンの 鉛の貼り方で理想の弾道と打感に調整する

- 鉛の貼り方は目的別に変えるのが正解

- ユーティリティへの鉛の貼り方で捕まりと方向性を調整

- フェアウェイウッドに鉛を貼る位置は重心を意識して決める

- パターのマレット型で直進性を高める最適な位置

- パターのピン型でストロークを安定させるコツ

シャフト調整で振り心地を劇的に改善する方法

鉛を貼るのはヘッドだけだと思っていませんか?実は、シャフトに鉛を貼ることでも、クラブの振り心地や性能を大きく変えることができます。

シャフトへの調整は、主に「スイングバランス」と「フィーリング」に影響を与えます。

スイングバランスとは、クラブを振ったときに感じるヘッドの重さのことです。

- シャフトの先端側(ヘッド寄り)に貼る: ヘッドが重く感じられるようになり、スイングバランスが重くなります。

ヘッドの重みを利用してゆったり振りたい人に向いています。 - シャフトの手元側(グリップ寄り)に貼る: ヘッドが軽く感じられるようになり、スイングバランスが軽くなります。

クラブ全体をシャープに振り抜きたい人や、ヘッドが効きすぎると感じる場合に有効です。これが次に解説する「カウンターバランス」の基本です。

また、「鉛女子」として知られる都玲華プロのように、感覚的な「フィーリング」を調整するためにシャフトに鉛を貼るプロもいます。

彼女は「シャフトにもう少ししなりが欲しい」「ボールを押せる感じが欲しい」といった繊細な感覚を、番手ごとに鉛の量を変えて調整しているそうです。

ヘッドへの調整で行き詰まったら、シャフトへの調整を試してみることで、新たな発見があるかもしれませんね。

シャフトへのカウンターバランスがミート率向上の鍵

シャフト調整の中でも特に効果が高く、多くのゴルファーに試してほしいのが「カウンターバランス」です。

これは、グリップのすぐ下に鉛テープを巻き、手元側を重くするチューニング方法です。

手元が重くなると、相対的にヘッドが軽く感じられます。

これにより、スイング中にヘッドが暴れるのを抑え、クラブ全体のバランスが安定します。具体的には、以下のような効果が期待できます。

- 手元の浮きを抑制: ダウンスイングで手元が体から離れてしまう動きを抑え、クラブが理想的な軌道(インサイド)から下りやすくなります。

- ミート率の向上: 手元が安定することでスイング軌道が安定し、フェースの芯でボールを捉える確率が高まります。

結果として、ショットの安定性が増し、平均飛距離が伸びることもあります。 - 振りやすさの向上: クラブ全体の重量は増えますが、バランスポイントが手元に寄るため、操作性が向上したと感じるゴルファーも多いです。

松山英樹プロをはじめ、多くのトッププロがこのカウンターバランスを採用しています。

クラブが軽く感じてタイミングが取りにくい、スイング軌道が安定しないといった悩みがある方は、ぜひ一度試してみてください。

5g程度の鉛をグリップ下に巻くだけで、世界が変わるかもしれませんよ。

アイアンの 鉛の貼り方で理想の弾道と打感に調整する

アイアンへの鉛の貼り方も、基本的にはウェッジと考え方は同じです。重心位置をコントロールすることで、弾道の高さや球筋、そして「打感」を自分好みに調整することが可能です。

アイアンは形状によって効果的な貼り方が少し異なります。

- マッスルバックアイアン: バックフェースが平らなので、スイートスポットの真裏に貼るのが基本です。

これにより、芯で捉えた時の打感をよりソリッド(重厚)にしたり、ソフトにしたりすることができます。 - キャビティバックアイアン: バックフェースに凹み(キャビティ)があるため、その内部の中央や、弾道を調整したい方向に貼ります。

例えば、キャビティ内の下部に貼れば低重心化して球が上がりやすくなります。

「もう少し球を高くしたい」「芯を外した時の打感の悪さを和らげたい」「左右の曲がり幅を少し抑えたい」といった、アイアンに対する細かな要望を、鉛はかなえてくれます。

自分のアイアンの形状と、解決したい悩みを照らし合わせて、最適な貼り位置を探ってみましょう。

鉛の貼り方は目的別に変えるのが正解

ゴルフアイアンへの鉛の貼り方は、「なんとなく」貼るのではなく、明確な目的を持って位置を決めることが成功の秘訣です。

あなたの悩みに合わせて、最適な貼り方を見つけましょう。

目的①:球を高く、楽に上げたい

- 貼り位置: バックフェースの下部、またはソール部分

- 効果: 重心が低くなり、ボールが上がりやすくなります。また、ダフリ気味のミスにも強くなる効果が期待できます。

目的②:引っかけ(フック)を抑えたい

- 貼り位置: バックフェースのトゥ側(先端側)

- 効果: ヘッドのターンが穏やかになり、フェースが返りすぎるのを防ぎます。

目的③:スライスを軽減したい

- 貼り位置: バックフェースのヒール側(ネック側)、またはホーゼル部分

- 効果: ヘッドの返りを促進し、ボールの捕まりを良くします。

目的④:打感を良くしたい

- 貼り位置: スイートスポットの真裏(キャビティ内部の中央など)

- 効果: インパクト時の振動を抑え、打感がソフトになったり、厚みが出たりします。

このように、目的が明確であれば、貼るべき位置も自ずと決まってきます。まずは自分のアイアンショットの課題を分析し、それを解決するための鉛チューニングを試してみてください。

アイアンの鉛の貼り方についてさらに詳しく知りたい方は、別記事の「【図解】アイアンの鉛の貼り方|位置別の効果と調整法」も参考にしてください。

ユーティリティへの鉛の貼り方で捕まりと方向性を調整

ロングアイアンの代わりとして、多くのゴルファーのセッティングに入っているユーティリティ。

方向性の良さが魅力ですが、時として捕まりすぎたり、逆に右にすっぽ抜けたりすることもありますよね。そんな時も鉛の出番です。

ユーティリティの調整は、主にソール面への貼り付けで行います。考え方はフェアウェイウッドやドライバーと非常に近いです。

- 捕まりを良くしたい(スライス対策): ソールのヒール側(ネック寄り)に貼ります。ヘッドのターンを助け、ボールをしっかり捕まえられるようになります。

- 捕まりを抑えたい(フック対策): ソールのトゥ側(先端側)に貼ります。ヘッドのターンを緩やかにし、左へのミスを軽減します。

- 球を上げたい: ソールの中央から後方にかけて貼ります。低・深重心化し、高弾道のボールが打ちやすくなります。

実際に、畑岡奈紗プロはユーティリティのソール中央から少しフェース寄りに鉛を貼り、捕まりを抑えつつ吹き上がりを防ぐ調整を施しているそうです。

ユーティリティはセッティングの中でも重要な役割を担うクラブです。鉛で微調整することで、より信頼できる一本に仕上げましょう。

ユーティリティへの鉛の貼り方については、「【図解】ユーティリティーの悩みは鉛1枚で激変!効果的な貼り方」でさらに掘り下げて解説していますので、ぜひご覧ください。

フェアウェイウッドに鉛を貼る位置は重心を意識して決める

フェアウェイウッドは、地面から直接打つこともあり、球の上がりやすさや方向性の安定が求められるクラブです。鉛を貼る位置も、ドライバーと同様に重心をどう動かしたいかを意識して決めます。

基本的な考え方は以下の通りです。

- スライスを防ぎたい時: ヘッドのヒール側に鉛を貼ります。

これにより重心がシャフトに近づき、ヘッドが返りやすくなります。 - フックを防ぎたい時: ヘッドのトゥ側に鉛を貼ります。

重心がシャフトから遠ざかり、ヘッドの返りが穏やかになります。 - ボールを高く上げたい時: ソール後方に鉛を貼ります。

重心が低く、深くなることで、打ち出し角が高くなります。 - 吹き上がりを抑え、強い球を打ちたい時: ソール前方のフェース寄りに鉛を貼ります。

重心が浅くなることでスピン量が減り、力強い弾道になります。

フェアウェイウッドが苦手、という方は多いのではないでしょうか。もしかしたら、ほんの少しの鉛調整で、劇的に打ちやすいクラブに変わるかもしれません。

まずは2g程度の鉛から試して、弾道がどう変化するかを確認してみてください。

フェアウェイウッドの調整に特化した内容は、「フェアウェイウッドの鉛の貼り方【図解】悩み別調整でミス激減」で詳しく解説しています。

また、ドライバーのスライスや飛距離不足にお悩みの方は、「【図解】ドライバーの重りの貼り方|スライス・飛距離改善」で詳しく解説しているので、そちらも合わせてお読みください。

パターのマレット型で直進性を高める最適な位置

パター、特に慣性モーメントが大きく直進性に優れるマレット型パターも、鉛チューニングでさらに性能を高めることができます。

マレット型パターの調整の目的は、ヘッド重量を増やし、さらに慣性モーメントを高めてストロークを安定させることです。

最適な貼り付け位置は、ソールの後方、またはヘッド後方の凹凸部分です。

ここに鉛を貼ることで、重心がより深く、低くなります(深・低重心化)。これにより、以下のようなメリットが生まれます。

- ストロークの安定: ヘッド重量が増すことで、テークバックからフォローまで、パターヘッドが自身の重みでスムーズに動こうとします。

手先の余計な動きが減り、安定した振り子のようなストロークがしやすくなります。 - ミスヒットへの寛容性向上: 慣性モーメントがさらに高まることで、少し芯を外してヒットしてもヘッドがブレにくくなります。

結果として、方向性のズレや距離感のロスが少なくなり、カップインの確率が高まります。

「ショートパットで手が動いてしまう」「打点がバラついて距離感が合わない」といった悩みを持つ方は、ぜひマレットパターへの鉛チューンを試してみてください。

パターのピン型でストロークを安定させるコツ

操作性に優れ、繊細なタッチを出しやすいピン型パター。そのフィーリングを活かしつつ、ストロークの安定感を高めるのが、ピン型パターへの鉛チューニングのコツです。

マレット型が全体の重量アップで安定性を狙うのに対し、ピン型はトゥ側とヒール側の重量配分を調整することで、フェースの開閉をコントロールします。

- 引っかけのミスが多い場合: トゥ側に鉛を貼ります。

トゥ側が重くなることで、インパクトにかけてフェースが急激に閉じる動きを抑制します。

これにより、ボールが左に飛び出すミスを軽減できます。 - プッシュアウトのミスが多い場合: ヒール側に鉛を貼ります。

ヒール側が重くなることで、ヘッドのターンがスムーズになり、インパクトでフェースが開きにくくなります。

もちろん、マレット型と同様にソール中央に貼って全体の重量を増し、ストロークの安定性を高めるのも有効です。

タイガー・ウッズ選手は、グリーンが遅いと感じた時に、ヘッドに鉛を貼って重量を増やし、距離感を合わせることがあるそうです。

自分のストロークの癖や、プレーするグリーンの速さに合わせて微調整できるのが、パターの鉛チューンの面白いところですね。

⚠ カチャカチャ調整しても「曲がり」が直らない方へ

その原因、「アドレスのズレ」かもしれません。

自己流の練習で遠回りするのはもう終わり。

「たった1回のスイング診断」で、不調の根本原因をデータで見える化しませんか?

※入会不要・体験のみOKな場所を厳選

総括:ウェッジの鉛の貼り方をマスターしてスコアアップ

この記事では、ウェッジへの鉛の貼り方を中心に、その効果から応用までを詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントをまとめておきましょう。

⚠ カチャカチャ調整しても「曲がり」が直らない方へ

その原因、「アドレスのズレ」かもしれません。

自己流の練習で遠回りするのはもう終わり。

「たった1回のスイング診断」で、不調の根本原因をデータで見える化しませんか?

※入会不要・体験のみOKな場所を厳選